市民公開講座

市民公開講座No.553

「在宅でできるフレイル予防の運動」

本田 春彦(総合教育センター 准教授)

2022年9月16日(金)10:00~11:15

高齢期の健康づくり・フレイル予防に適した軽運動のオンライン講座を開催します。個人の状況にあわせて負荷を変更しますので、慢性的な痛みがあっても無理のない範囲で参加できます。からだをほぐしながら、同時に頭(脳)もリフレッシュしましょう!

HOME > 市民公開講座/その他講座関連

本田 春彦(総合教育センター 准教授)

2022年9月16日(金)10:00~11:15

高齢期の健康づくり・フレイル予防に適した軽運動のオンライン講座を開催します。個人の状況にあわせて負荷を変更しますので、慢性的な痛みがあっても無理のない範囲で参加できます。からだをほぐしながら、同時に頭(脳)もリフレッシュしましょう!

河井 正(都市マネジメント学科 教授)

2022年9月9日(金)18:00~19:15

我々は地盤の上で生活しています。家を購入する時にこの場所で良いのかと悩んだことがあるかもしれません。大雨が降った時には、道路が通行止めで通れなかった経験もあるかもしれません。地震の際はいろいろな土砂災害も発生します。これらの様々な地盤リスクを避けるための知識をお話しします。

辛島 彰洋(電気電子工学科 准教授)

2022年8月26日(金)18:00~19:15

自分の睡眠がどのくらい不足しているのか知りたい方は多いと思いますが、現代の科学技術で知ることは困難です。睡眠は”時間”と”質”という2つの要素に分けられますが、質を測定することが難しいからです。本講座では、睡眠の不足が体や脳にどのような影響を与えるかについて説明した後、睡眠の質の測定を目指した最新測定技術を紹介します。

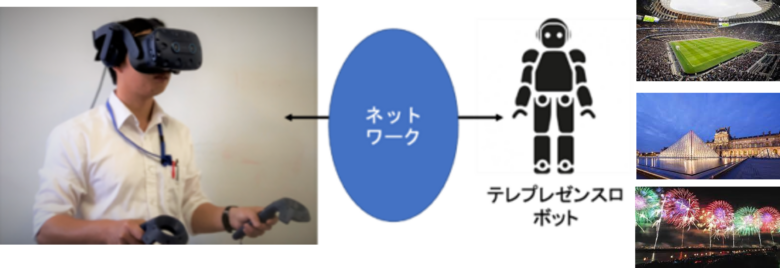

グエン・ヴァン・ドゥック(情報通信工学科 講師)

2022年7月29日(金)18:00~19:15

バーチャルリアリティー(VR)はユーザーに「イマーシブ視聴体験」を提供することで、教育から産業まで様々な分野で利用されています。本講座ではバーチャルリアリティー(VR)の歴史と原理を紹介し、テレプレゼンスロボットなどVRの活用事例を通してそのメリットとデメリットについて説明します。

中島 夏子(総合教育センター 准教授)

2022年7月22日(金)18:00~19:15

大学とはどういうところなのでしょうか。それを、高校との比較で考えてみたいと思います。高校生の皆さんにとって身近な授業の進め方や教育課程だけではなく、高校と大学の制度的な違いや教育観の違いにも触れていきます。大学進学を考えている高校生の皆さま、そして大学にご興味をお持ちの皆さまのご参加をお待ちしております。

梅田 弘樹(産業デザイン学科 教授)

2022年7月8日(金)18:00~19:15

「今なぜデザインが必要なのか」をデザインの歴史を通して考えます。欧米と日本の近現代史の中で生まれたデザイン様式(アーツ&クラフツ、アール・ヌーヴォー、バウハウス、…)と当時の社会情勢を対比し、それらの今日への影響を振り返ることで、デザインという人間活動の意義を、文化的/経済的観点からとらえ直します。

須藤 敦史(都市マネジメント学科 教授)

2022年7月1日(金)18:00~19:15

自然災害や社会現象を予測できれば、リスク回避ができ、安心してくらせ、こんなにいいことはありません。これら自然現象や社会現象の発生をどう考えたらよいのでしょうか?これらを分かり易く解説します。

金井 辰郎(経営コミュニケーション学科 教授)

2022年6月17日(金)18:00~19:15

経済学の本当の目的は社会における幸福の最大化にありますが、経済学者たちはある事情から幸福を正面から論ずることができませんでした。その歴史的背景と、昨今、注目されつつある「幸福の経済学」の意図と可能性を論じます。

鍵屋 浩司(建築学科 教授)

2022年6月3日(金)18:00~19:15

家の中にある身近なものの燃え方や、このような可燃物が燃えて起こる火事に対して、どのように建物やまちを燃えにくくしているのか、またビルの中で火事が発生した時に、ビルの中の人が火や煙に巻かれないで避難できるようにするしくみについてお話しします。

亀井 あかね(経営コミュニケーション学科 講師)

2022年2月25日(金)18:00~19:15

現代は科学技術が良くも悪くも市民生活に密接に関わる時代です。本講座では先ず、科学技術イノベーションと社会経済との関係を歴史的に概観します。その上で、イノベーションが社会経済へ与えた様々な功罪について論じ、幾つかの具体的事例を取り上げて、未来を展望します。

北 元(情報通信工学科 講師)

2022年2月18日(金)18:00~19:15

電波と聞くと携帯電話やWi-Fiなどを思い浮かべると思いますが、宇宙からも様々な電波が出ていることをご存知でしょうか?本講座では、地球で起きている自然現象や天体から放射される様々な電波について紹介し、それらの観測からどういったことがわかるのかを紹介します。

宮曽根 美香(経営コミュニケーション学科 教授)

2022年2月15日(火)18:00~19:15

Well-beingとは「肉体的にも精神的にも社会的にも満たされた状態にあること」つまり幸福だということです。ヨガがWell-beingのどの領域を満たす効果があり、なぜなのか、ヨガインストラクターの経験、参与観察、質的調査などを踏まえてお話したいと思います。普段活かせるヨガ的生き方についても触れます。