知能エレクトロニクス学科 准教授 水野文雄(国際交流委員会)

2016年8月5日に泰日工業大学(TNI)で開催されたTNI DAY 2016(泰日工業大学大学祭)に、本学から9名の学生が参加しました。ここでは、TNI DAY 2016の様子、本学から参加した学生の活動状況などについて述べたいと思います。

TNI DAY 2016について

TNI DAY 2016は日本の大学で行われている大学祭に非常によく似ており、ダンス、カラオケやコスプレ大会などのステージや学部企画などのイベントが行われ、学内には学生達による模擬店が出店されていました。

TNI DAYのステージ企画では日本に関連したカラオケコンテスト、ダンスなどのパフォーマンスやコスプレ大会が行われていました。カラオケやダンスなどは非常に練習を重ねているようでした。コスプレ大会については、コスプレのクオリティとパフォーマンス内容を競うという内容だったのですが、凝った衣装を身につけた参加者が多く、大勢の聴衆を集めておりました。

模擬店では、タイの食べ物もありましたが、日本のお菓子や食べ物も少なからず売られていました。日本の大学祭に似た雰囲気の上に、多くの模擬店での看板やPOPに日本語が使われていたということもあり、遠く離れたタイの大学に居ながら、まるで日本の大学祭に訪れているように感じました。

TNI DAY 2016参加にあたりお世話いただいたラッティコン先生がおっしゃるには、タイにこのような学祭を行う大学は他に無いということで、TNIの持つ大きな特徴の一つだという印象を受けました。

TNI DAYでは、大学主導のオープニングセレモニーが実施されており、その中ではTNIへ寄付を行った企業への感謝状と記念品の贈呈式と、前年度成績優秀者だった学生への表彰式が行われていました。セレモニーには学長および各学部長が出席し、企業に対しては一社ごと、学生に対しては一人ずつ記念品の贈呈や表彰(および奨学金の目録贈呈)を行っていました。

学部企画では、各学部でワークショップが行われていました。私は高校生を招いて行われたウェブデザインコンテストの見学をしました。私が会場を訪れたときには表彰式を行っているところでした。高校生はチームを組んで参加しており、賞をもらったチームには賞金が学長から贈呈されていました。TNI DAYでは、いくつかのコンテストが開催されていましたが、いずれの表彰式でも、学長や学部長がその場に赴き賞を贈呈しており、TNI DAYへの力のいれ具合が伝わってきました。

本学学生の参加について

TNI DAYに参加した9名の学生は、パネル展示、ステージ企画でパフォーマンスを行い、さらに屋台も出店しました。パネル展示は、今回初めて日本の大学からの参加があるということで設置場所を用意していただき、研究紹介、仙台の紹介、日本のお菓子の紹介パネルの展示と宮城県と本学の紹介ビデオ上映を行いました。

ステージ企画では、自己紹介、大学と宮城県の紹介を行い、その後、「よっちょれ」(踊り)、日本の歌を皆で歌うなどのパフォーマンスを披露しました。自己紹介については、頑張ってタイ語による自己紹介を行っていました。

屋台については、白玉団子と緑茶の販売を行いました。白玉団子は100食以上用意したのですが、完売するという状況でした。

屋台、パネル、ステージについては、大学での期末試験の合間に行う必要があり、前日も夜遅くまで屋台準備と練習を行い、更に当日も屋台や展示などは並行して行うという忙しい状況でしたが、TNIの学生さん達の惜しみない協力もありやり遂げることができました。TNIの学生と協力して学祭内で活動したことは、良い経験になったと思います。

TNI学生によるサポートについて

今回のTNI DAY 2016に本学学生が参加するにあたり、TNIの学生によるサポートがありました。大学祭での活動だけで無く、企業見学やアユタヤ訪問など学祭以外でも非常に良くサポートしてくれました。TNIでは、日本語が必修科目になっているようで、サポートしてくれた学生達のほとんどが日本語を話すことができたため、本学学生がコミュニケーションで困ることはありませんでした。また、彼らには細かい所まで気を遣っていただいたおかげで、大きなトラブル等は無く過ごすことができました。彼らとの交流は、本学から参加した学生達には良い思い出になっているようで、現在もSNS等で交流が続いているようです。今回参加した本学学生達は、TNIから学生が本学に来た際には、最大限サポートしたいということです。

おわりに

今回のTNI DAY 2016参加にあたり定期試験の直後であったり日程的にタイトであったりして、参加学生達にとっては大変な状況ではありました。しかし、TNI DAYへの参加や、TNIの学生との交流は、異文化へ目を向けるだけで無く、海外に交流の場を広げることができる非常に良い機会であったと考えています。今後も、研究や教育だけで無い、このような交流ができればと思います。

図.0 コスプレコンテスト表彰式にて賞贈呈者席から撮影。写真に写っているのは参加者達で、この写真を撮影している私の後ろには多くの聴衆がいました。

図.1 泰日工業大学で見た屋台。写真では看板がタイ語ですが、日本語の看板やPOPがある屋台も多くありました。

図.2 TNI DAY セレモニーにて。学長、学部長が参加して賞や記念品を贈呈していました。

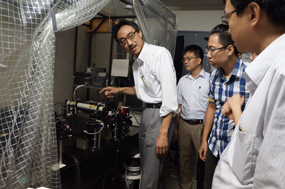

図.3 Webデザインコンテスト表彰式会場にて。

受賞した高校生チームに学長から賞(正確には賞金目録)を贈呈。

図.4 パネル展示会場にて。TNIの学生さんと本学学生が協力して展示しています。

図.5 ステージ企画のパフォーマンス風景。大学や宮城県の紹介ではTNIの学生に通訳していただきました。

図.6 屋台にて。100食以上用意したのですが完売しました。

TNIの学生さん達にも手伝っていただきました。

図.7 準備は前日夜に行いました。

図.8 日本語カラオケコンテストに参加した学生さんもいました。ただし、日本人ということもあり、評価の対象外となりました。

図.9 本学学生とTNI学生の集合写真。