PROFILE

1992年、京都大学大学院理学研究科博士課程修了、1998年に同大で博士(理学)の学位を取得。同年、東京大学物性研究所COE研究員、2000年に独立行政法人理化学研究所の協力研究員も務める。京都大学低温物質科学研究センターの助手を経て、2004年に助教に就任。2012年に本学共通教育センターの准教授に就き、2016年に教授となる。2020年に本学工学部電気電子工学科の教授となり、現在に至る。

- 担当科目

- 電気電子工学セミナー

- 工学基礎実験

- 物理 学Ⅱ

- 電気電子計測

- 電気電子工学研修

※教員の所属・役職は取材当時のものです。

THEME低温量子現象を活用した高温超伝導デバイスの開発

THEME低温量子現象を活用した高温超伝導デバイスの開発

超低温下で発現する現象に物質の本質を見出し、原子固有の波動を「バラエティー豊かな“ 秩序” が極限まで発達したきわめて美しい世界」と表現する新井先生。低温物理学を学び、研究する意義と魅力について語ってくれました。医療に欠かせないMRI検査機器や実用化の現実味を増してきたリニアモーターカーなど、超伝導技術の未来の展望にも言及。学術を究める上で大切なマインドにもご教示いただきました。

研究者への道を示してくれた書店で手にした一冊の啓蒙書

研究者の道に進むきっかけとは。

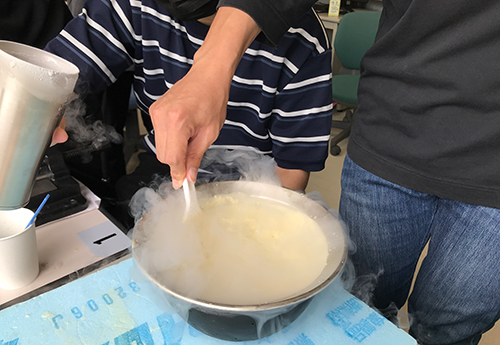

小学生の時、東京の「科学技術館」で見た液体窒素ショーが印象的でした。当時、化学の学問分野に興味が高かったので、とても面白かったと記憶しています。これが決定的なきっかけになったわけではありませんが、低温の世界に関わるようになったのは不思議な縁ですね。高校生になって成績がガクンと落ち込み、担任の先生から大学受験が難しいことに加え、「お前は知性に乏しく、哲学がない」と叱られました。当時、電子工学のエンジニアになってお金を稼ぎたいと漠然と思っていたのですが、先生の言葉に発奮して書店に飛び込み、大熊正著の「真理とは何か」という本を手に取りました。その中で、イタリアの物理学者アレッサンドロ・ボルタが世界初の電池「ボルタの電池」を観衆の前で披露したエピソードを読んだのですが、科学の発見や発明が世の中でどのように役立つかではなく、人は知りたいというシンプルな動機で研究や実験に情熱を注ぐという真理にとても感銘を受けました。

多くの可能性を秘めた深淵で魅力的な極低温の世界

低温物理学とはどんな学問分野ですか。

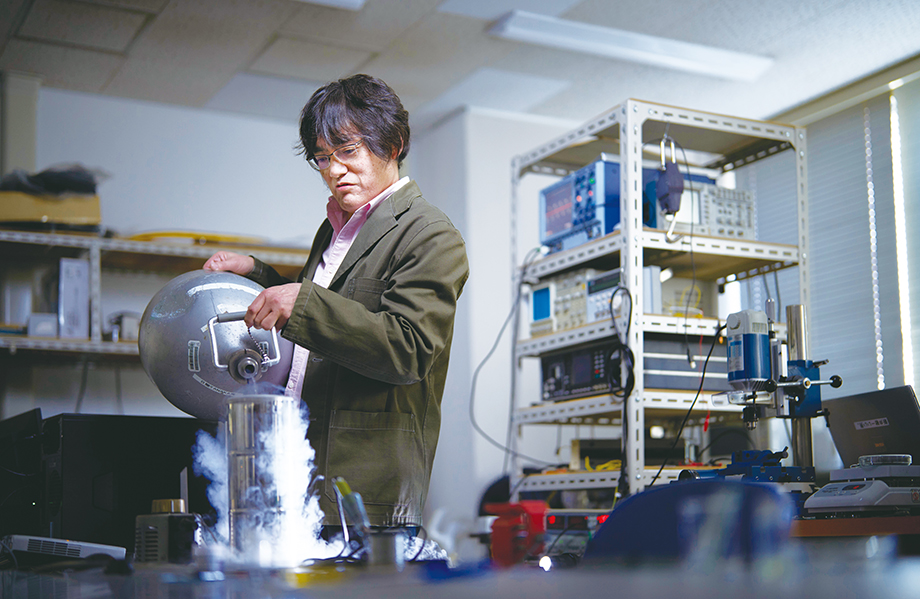

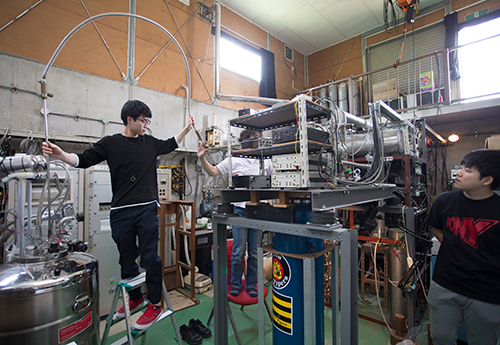

物質は原子や分子で構成されており、温度が高いと活発に動いている状態ですが、冷やしていくと動きが鈍くなっていき、絶対零度(摂氏マイナス273.15℃)に近づくと動きを止めてしまいます。その状態では、原子や分子が波のような振る舞いを見せ、それは物質ごとに多彩で、神秘的な美しさを見せてくれます。低温物理学とは、温度を低下させることで発現する現象を研究する物理学分野なのですが、余計なものを削ぎ落として本質を追求するスタンスで取り組む学問であることにも魅力を感じています。この分野の研究に重要なヘリウムは、マイナス269℃でようやく液体になるのですが、ここからいくら冷やしても固体になりません。しかし、絶対零度の手前、マイナス271度で液体の粘性が突如消失する謎の液体、超流動に変化します。それが、常識では考えられないような振る舞いで、調べれば調べるほど面白い世界です。大学院では水素のボース=アインシュタイン凝縮生成にも取り組みました。理論として解明されている現象なのですが、それを実験で生成してみようと意気込み、他の大学研究チームと競い合いました。残念ながら、マサチューセッツのチームに先を越されてしまいましたが、若い研究者たちが同じ目標に向かい、乗り越えなければならない多くの壁に挑むという貴重な経験ができました。

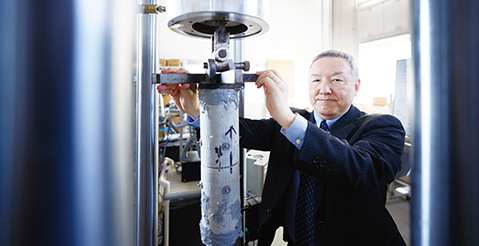

高温超伝導マグネットの研究とは

超伝導とは、電気伝導性物質が低温度下で電気抵抗がゼロへ転移する状態になる現象を指します。電気抵抗がゼロなので、いくら送電線に電流を流しても熱を発生させません。何百メートルの電線を巻いてもゼロオームなので、強い磁場を発生させるコイルを作ることができます。病院のMRI検査やリニアモーターカーなどに活用されている技術ですが、超伝導状態を作るためには、たくさんの液体ヘリウムが必要となります。現在、液体ヘリウムの需要が高まって供給が不安定になっていますが、転移温度が90ケルビンを超える高温超伝導物質であれば液体窒素による冷却で十分なので、高温超伝導マグネットの技術がより機器に応用されれば、液体ヘリウムの供給不安を解消できるのではと考えています。

興味のアンテナを大きく広げて自然界の不思議に挑む気概を

研究のモチベーションはどこから生まれますか。

自分の専門分野とは違う学びを持った人と対話する中で、これは面白そうだ、やってみようかなという閃きが生まれることが多々あります。アンテナを広げておくと、これまで全く気づかなかった知識に出会うこともあります。そうして新たに始めた研究の中にまた不思議が生まれ、その解明に心が動かされます。まさに、その限りない繰り返し。知れば知るほど、もっと多くのことを知りたくなる、自分はそういうタイプの人間だと思っています。

新井先生にとっての「未来のエスキース」とは。

エスキースの原義とはちょっと離れてしまいますが、損得だけにこだわらない知的探求心でしょうか。人間は、頭で考えることができる能力を備えています。夜空の星がどうして美しく輝くのか、密林のゴリラたちがどのような生活をしているのかといった、世界にありふれている不思議に興味を向け、知りたいと思う意欲をずっと持ち続けることが大切です。そうして得た知識の積み重ねこそが、利益追求で森を切り拓き、ソーラーパネルで埋め尽くすような愚行を防ぐのだと考えています。学生たちにも、知りたいと思う意欲を持って勉強や研究に取り組んでくれることを願います。

COLUMN

わたしと

釣り

大物を狙い大海へ

福岡に住んでいたころ、海での釣りに出会いました。ジギングという釣りです。鉛の板のようなルアーを船から海底に沈め、リールで巻き上げると魚が釣れるというものです。初めて乗船したときのこと、対馬沖でこの日がデビューであることを告げると、船長はやさしく釣り方を教えてくれました。次の瞬間、ロッドが強烈に引き込まれるのを感じました。全身の筋肉を乳酸だらけにしながら長時間の格闘の末、上がってきたのは13キログラムもある立派なヒラマサ。ビギナーズラックか船長マジックか。釣った魚は「魚のさばき方」のDVDを見ながら夜中までかかって自分でお刺身にしていただきました。天にも昇るおいしさでした。最近は近所の管理釣り場でニジマス釣りにはまっているのですが、また海にも出てみようと思います。いい魚が釣れたら研究室でみんなと食べようかな。私がさばいたお刺身には骨が残っているかもしれないけど、がまんしてね。