PROFILE

東京工業大学工学部土木工学科を1995年に卒業し、理工学研究科大学院、博士後期課程に進学。日本学術振興会の特別研究員を務めながら、2000年に東京工業大学で博士(エ学)の学位を取得。同年4月から東北大学大学院工学研究科土木工学専攻の助手に就任し、2007年から助教。本学の工学部都市マネジメント学科には2014年から准教授として着任し、2021年に教授となり現在に至る。

- 担当科目

- CE進路セミナー

- 構造力学基礎I

- 構造力学基礎Ⅱおよび同演習

- 構造力学応用

- 鋼構造学

※教員の所属・役職は取材当時のものです。

THEME橋を安全に使用するための

強度計測や維持管理法の考案

THEME橋を安全に

使用するための

強度計測や

維持管理法の考案

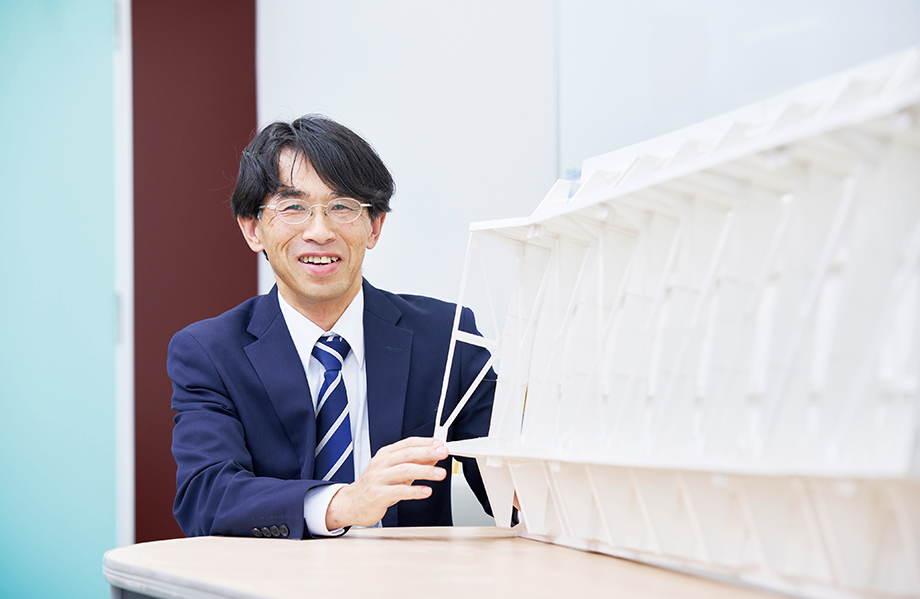

鋼構造物、特に鋼橋の耐荷力の保全などに関する研究に取り組んでいる山田先生。かつては、建設業界への就職を視野に学んでいた経緯もあり、税金による土木の公共事業のコスト管理や安全性の確保がいかに重要かを熟知し、学生たちにも強く説いています。そして、未来の士木事業を担う若者たちを、良識と倫理を持ち、社会の要請に対応できる優秀な技術者として育成すべく、教職の道にも邁進しています。

時代の趨勢を肌で感じながら多様な学びを得て学術の道へ

どんな学生時代を歩んできたのですか。

私が大学生だった時代はバブル景気に沸き、公共の土木建設業への投資も潤沢に行われ、研究職を全うするよりも企業に就職する人が多かったです。私も、ドクターコースの指導教員から就職を勧められており、学術の道へ進むことは考えていませんでした。学士、修士、博士で取り組んだ研究内容がそれぞれ違うのも、あえて実社会で役立つ知識を幅広く身に付けたいという恩師の考えからです。でも、縁あって大学への就職が決まり、アカデミアとして道を進むきっかけになりました。

現在に至るまでの経緯を教えてください。

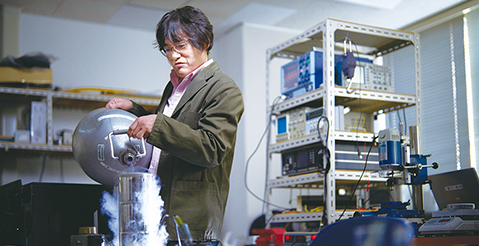

東北大学では、紆余曲折がありながらも、現在のテーマに近い研究に取り組むことができましたが、東日本大震災により実験施設をすべて失うという憂き目にも遭いました。これほど切羽詰まった経験をしたことがなく、この状況を打開するためには、何でもやらなくてはという境地に至りました。そんな経験も、今では自分の糧になっていると思っています。

土木事業の公共性を理解しながら鋼構造物の安全を守る研究を

鋼構造物の耐荷力の保全に関する研究とは。

博士号を取得するために取り組んだのが、鋼橋の耐荷力が設計上の値と建設された実物の値とが著しく違うという事実に端を発する検証でした。橋桁が荷重によってズレを起こさないと仮定してコンピュータシミュレーションで計算するのですが、実物は設計以上に強いという事実が分かりました。当時は、コンピュータシミュレーションの技術も一般に普及しておらず、実際の橋でも実証実験を行う大がかりなものでした。計算上の限界を超える載荷を行なってもひずみが少ないことが分かり、そのデータを論文にまとめました。当初、1つの橋の検討で終わるはずだったんですが、前例のない内容だったので査読でリジェクトとなり、別の橋でも実験を行い、再投稿。そしてこの研究成果は、2017年に日本道路協会が発行したルールブック「道路橋示方書」の該当部分の改訂にもつながりました。20年近く後に、自分の論文が改訂の根拠の参考文献の一番に載るとは思っていなかったので驚きました。

研究が資する役割は何だと考えていますか。

利益を追求する民間事業とは違い、鋼橋をはじめとする土木の公共事業は、税金によって建設、点検補修などが行われます。そのために、コストと安全性を考えることが第ーで、私たちの研究も継続して維持管理ができる方法を模索しています。大学3年生の時、山梨県の富士川砂防事務所へ学外実習に赴いたのですが、そこで働く建設省(現:国土交通省)の方々の話を聞き、公共事業とはこういうものなのかと強い衝撃を受けた思い出があります。

学生を指導する際に大事にしていることは。

学ぶべきことや課題に対して、自分事として捉えてほしいですね。指示したことを作業的に黙々とこなすことは、考えることもなく楽で簡単です。でも、それでは自身の成長につながりません。これから、ロボットやAlの技術が発展していき、これまで人間が担ってきた役割が機械にとって代わるでしょう。ですから、自分なりに行動の意味を考え、独自の発想をもって命題に取り組む姿勢こそが、これからの時代に求められていくと考えています。

苦境を何度も乗り越えた先で自分の仕事のやりがいを再確認

山田先生にとっての「未来のエスキース」とは。

一言で表すなら「仕事」でしょうか。エスキースを構想という意味で考えるなら、私の大学での役割は構想を考え、その基礎的なアイデアを形にしていくことが「仕事」になります。好きで打ち込めるものであり、時には苦役に感じることもあります。強制されてやらざるを得ない状況に追い込まれることもあります。好きなことは仕事にするなと言いますが、困難な場面が何度も訪れながらも、ずっと続けていくものであると捉えています。

教員として現在の境地とは。

本学の教員となって間もない頃は、学生たちの卒論テーマ選定で大いに悩まされ、毎年、学生の数だけ苦しい思いをしてきました。私自身、継続して取り組んでいる研究テーマがなかったので、学生たちに関わらせてあげられる課題を与えられなかったことも心苦しかったです。でも最近は、学生の自主性を尊重してあげられればと思うようになりました。この仕事は、重い責任を強いられるシーンが多々ありながらも、好きな「仕事」であると感じています。また、学生たちの若い感性に触れ、新鮮な知識や感覚を得られていることも、楽しみにつながっています。

COLUMN

わたしと

自転車

「新しい」に乗ろう

今年の3月にマウンテンバイク(MTB)を衝動買いしました。自転車はロードバイクを買った高1から40年近く乗っています。ツーリング、レース、トライアルなど色々と手を出しましたが、MTBは仙台に来てからあまり乗っていません。という中でここ数年の冬、自転車仲間が毎週末に山に行っている様子がSNSに流れて来て、なんとなく知っていましたが、混ぜてもらってビックリ、機材の進化がすごい。で、次の日に衝動買い、自分で乗ってイマドキMTBの性能に2度ビックリです。新車の前には全てが色あせて見えました。「新しいものは良い」普遍的なテーゼだと思うのですが、脚も衰えて来て、新しい自転車じゃなくていいや、とか古いマシンが好き、とかになりがちな年齢です。これは衝撃的な出来事でした。いやいや、やっぱ新しいものは良いんですよ。これに乗らない手は無いですね。