PROFILE

1989年、名古屋大学工学部航空学科卒業後、学習塾に勤務。1991年に大阪大学理学部物理学科に学士入学し、修士を経て1997年に博士(理学)の学位を取得。2000年3月まで京都大学基礎物理学研究所の学振特別研究員を務めた後、同年4月に本学工学部の講師に就任。2003年に助教授、2007年に准教授を経て、2014年に工学部環境エネルギー学科(現・環境応用化学課程)の教授となり、現在に至る。

- 担当科目

- フレッシュパーソンセミナー

- 微分積分学Ⅰ・Ⅱ

- 物理学Ⅱ

- 線形代数と微分方程式

- 熱力学

- 応用数学

- 環境応用数学持論A・B

※教員の所属・役職は取材当時のものです。

THEME数理モデルで生態系の保全や

持続可能な社会の実現を

THEME数理モデルで生態系の保全や

持続可能な社会の実現を

数理モデルやコンピュータシミュレーションを通して、生態系保全や持続可能な社会の実現に向けた研究に取り組んでいる穴澤先生。生命やその営みに関するメカニズムの解明を数学的な表現による分析で挑み、現象の本質を捉えようと奮闘しています。正しく検証された数理モデルや数式こそがシンプルで明快な答えを導き出せることにも確信を持っており、その視線の先には生物の進化や未来の環境問題にも向けられています。

宇宙の神秘に憧れていた少年が物理数学の奥深さに開眼

物理学に進むきっかけとは。

幼い頃から宇宙に興味があり、いつかロケットの打ち上げに関わりたいと思っていたので、航空工学分野への進学を選びました。その必須教科の一つであった物理学の面白さに気づき、もっとしっかり学んでみたいと学究心が高まったのがきっかけです。大阪大学へ学士入学し、念願の物理学研究に傾倒することができてうれしかったです。

数理的研究の魅力とは。

大学院では、理論系と実験系で端的に分かれており、私は理論系の研究室を選んで素粒子理論の研究に取り組みました。人間の目では捉えることができない素粒子の性質や相互作用を理解するため、数理モデルや数学的概念を応用する研究手法を採っており、そこで改めて数学は物事を正確に言い表すための言語でもあり、数学的アプローチを適用することでさまざまな事象の解明につながることを実感しました。現在の私の研究にも通ずるところでもありますが、最初は複雑な出発点から計算が始まり、最後はとてもシンプルで明快な答えが導き出されることに大きな魅力を感じています。

生態系や人間社会の仕組みを数理科学のアプローチで解明

生態系の種多様性や持続可能性に関する数理的研究とは。

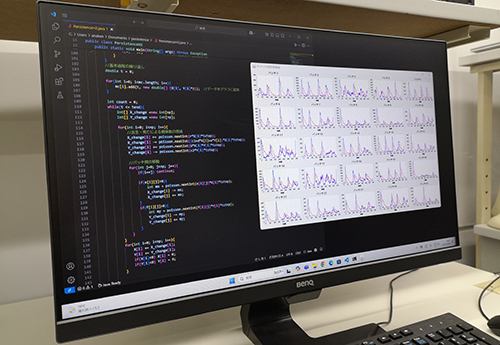

数理モデルやコンピュータシミュレーションを使って、生態系のメカニズムについて解き明かす研究に取り組んでいます。特に私が関心を向けているのが、自然界の生き物の多様性で、さまざまな種類の生き物がどのような仕組みで共存することができるのかを探り、そこからさらに持続可能な社会の実現に関して考察を巡らせています。しかしながら、生き物の生態を実地で調べるフィールドワークの手法は採っておらず、数値データに基づくシミュレーションによって研究を進めています。

この研究手法のメリットとは。

草むらの中をちょっと覗いてみると、多種にわたる生物が暮らしており、一見すると当たり前の光景に思えるのですが、そこには限られた資源の中で生き抜くための苛烈な生存競争が繰り広げられています。実験室の中に実際の環境に近い状況を再現して観察する方法もありますが、やはり空間的な広がりや個体数などといった多くの要素が複雑に関係し合った状態で理解するのはとても困難です。コンピュータシミュレーションはさまざまな条件を設定しながら現象を可視化することができ、数理モデルを適用することによって生態系と社会の仕組みについて探求することができます。

新たに着手しているアプローチはありますか。

現在、取り組み始めたばかりの研究ですが、なぜ人間は協力し合えるのかを考察しています。人間は親子などの血縁関係がなくとも利他的な行動ができる唯一の生物だといわれますが、どうしてそのような特質を持っているのか、きちんと説明しようとすると非常に難しい問題です。多くの生物学者がこの課題に取り組んできましたが、まだまだ未解明なことが多く、そこに人間の進化を解明する糸口があるのではと考えています。また、昨今の環境問題とも関わりがあると思っており、二酸化炭素の排出抑制やゴミ問題の対策など、自分にとって直接的な利益になりづらい利他的な意思に基づく行動が地球規模で広がれば、いつか環境問題の解決につながるのではないかと考えています。

自らの内なる好奇心を高めながら目の前の疑問に挑む研究者に

学生たちに望む学びの姿勢とは。

やはり数学の基礎はしっかり身に付けて欲しいと思っています。コンピューターソフトの操作に関しては、研究室に入ってきてから学んでも十分に間に合うでしょう。また、教科書に書かれてあることをそのまま鵜呑みにしない姿勢でしょうか。生態系の数理研究では、昔から使われている数理モデルがたくさんあるのですが、実はその根拠がはっきりしないまま使われているものがあります。現在、それらを基本的な過程から検証し、数学的に根拠がある数理モデルを導き出す研究にも取り組んでいます。教科書に書かれている数式や数理モデルでなぜそのような答えが導かれるのか、自分なりに確証を得ながら勉強することがとても重要なプロセスになると考えています。

穴澤先生にとっての「未来のエスキース」とは。

私の研究分野は、工学よりも自然科学の領域に近いと感じていますが、目の前の現象や数式に、なぜだろうと疑問を持つことがすべての出発点になります。だからこそ、自分の中にある知的好奇心に従って目の前の疑問に挑むことが、「未来のエスキース」だと信じています。

COLUMN

わたしと

料理

はじめての夕飯づくりでハプニング

新入生の皆さんも大学生活にすっかり慣れたでしょうか。私は大学時代、一人暮らしをしていましたが、自炊はしていませんでした。しかし、必要に迫られて料理をしたことはあります。入学してヨット部に入ったのですが、毎週土日に行う合宿では1年生が食事を準備します。何を作ったのか、ほとんど思い出せませんが、一番初めに作った料理だけはよく覚えています。ある土曜日の午後、一人で夕飯の準備を任されました。それまで料理などしたことはありません。スマホなどない時代です。台所にあった料理のカードをぱらぱら見ていて、おいしそうな手作りコロッケの写真に心がひかれ、献立をコロッケに決定。食材の買い出しをして料理を始めましたが、ここからが大変でした。ジャガイモを煮る、すりつぶす、衣をつけ油で揚げるなど、工程が多くて、まったく初心者向けでなかったのです。予定より遅れてしまいハラハラしましたが、できあがった料理はおいしそうに食べてもらえました。