PROFILE

1999年に弘前大学理学部を卒業。同大の理学研究科修士課程を修めた後、2005年に東北大学で博士(工学)の学位を取得。2年間、科学技術振興機構に研究員として勤務した後、2007年から高知工科大学工学部知能機械システム工学科(現:システム工学群)の講師を務める。本学には、2011年に工学部情報通信工学科の講師として着任。准教授を経て2022年に教授となり、東北大学加齢医学研究所の非常勤講師も兼任しながら現在に至る。

- 担当科目

- 情報通信の数学基礎

- ソフトウェア設計

- 情報通信工学実験Ⅱ

- 情報理論

※教員の所属・役職は取材当時のものです。

THEME脳内の微細な反応を見逃さず

人間の行動特性を解析

THEME脳内の微細な反応を

見逃さず

人間の行動特性を

解析

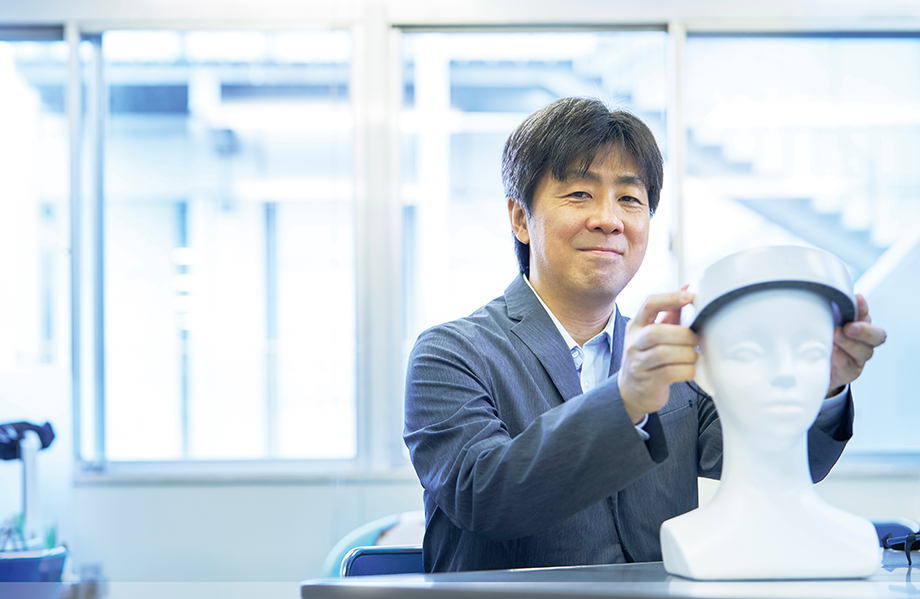

行動や感情の変化に対して、人の脳内ではどんな情報処置が行われているのかを調べる研究に取り組む三浦先生。MRIや生体センサーを用いて脳の反応を可視化し、計測したデータの分析によって人間の認知状態を推定します。“社会に存在する残念なことを減らしたい”とも語る三浦先生は、情報通信技術が発展を続ける現代社会で、人を支える優しい情報通信システムが実現する未来も目指しています。

興味関心の高まりに従って知識の幅を広げた学びの道のり

現在に至るまでの経緯を教えてください。

ー関工業高等専門学校で学んだ情報技術をもっと勉強した<弘前大学に編入学し、学部・修士の時はバイオインフォマティクスの研究室に所属していました。そこで東北大学と共同で行っていた脳画像解析研究に参加したことが、脳科学との出会いです。その後、東北大学に移り博士後期課程に進学しましたが、恩師からは自分の強みを活かすために工学の道に進みなさいとアドバイスされ、工学研究科の先生を紹介してもらいました。その研究室で、技術と人との関わりや工学の世界で人間をよく見ることの大切さを学び、今の素地ができあがった感じです。

これまでの歩みを振り返ってみて。

ストレートな道筋ではなく、自分がその都度、興味があることに向き合いながら学んできたという感じでしょうか。単一の分野でスペシャリストになるのも良いのですが、自らの関心に従って歩んだ道のりによって、幅広い視野で知識を修得することができたと思っています。

失敗や困難の根源を解き明かすヒューマンファクターの解析

三浦先生が取り組んでいる研究分野とは。

人に何かをさせた時、脳内でどんな情報処理が行われているのかを調べるのが、私が専門とする研究分野です。特に私は、なぜ人は機械を使った時にエラーを起こすのか、なぜコミュニケーションが失敗するのか、社会の仕組みに対してとまどいや不満を感じるのはなぜかといった、我々の社会に存在する何かに対峙した人間の振る舞いと脳の中の反応との関係を解析することを主としています。

どんな研究手法をとっていますか。

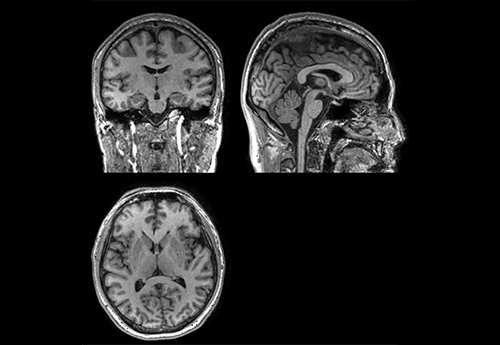

私は主にMRI装置を使って脳活動を計測する機能的MRIを利用していますが、学生たちには脳血流や眼電位、心拍などを測る携帯型の計測装置を使ってデータ言十測をしてもらっています。何らかの行動をしている時、脳活動などの生体信号がどのように変化をするのかを計測し、得られたデータから仮説の裏付けを行います。

実社会にどんな応用が考えられますか。

今すぐ役に立つものかと問われると難しいですが、脳の機能を明らかにする研究成果は、人の行動の裏側にどんな原因があるのかを示して、社会に役立つ提言ができると考えています。それに加えて、認知状態を推定する技術を、実社会のシステムに応用したいと考えています。例えば、小さな生体センサーを身につけた作業者が眠気を感じるサインを発信していたら休息を促す、といった支援システムの実現ができればうれしいですね。

自身の研究が果たすべき目的とは。

最近、学生たちには「社会に存在する残念なことを減らしたい」とよく話しています。刃物は誰かを傷つける危険性を持っていますが、私たちの暮らしにとって欠かせない有益な道具でもあります。残念な結果を招かないように正しく怖がることが重要で、刃物の正しい扱い方を子どもに教えることが大人の責務で す。研究も同様で、難解な内容を理解する人たちのみで共有するのではなく、それを正しく社会に応用される知見として整え、たくさんの人に使ってもらうことが重要です。そのためにどのような道筋があるか考えることが、私にとって研究のモチベーションを高める1つの要因となっています。

まずは一本の線を引くことから踏み出そうとする原動力を

学生にどんなアドバイスをしていますか。

この時代、インターネットで検索すれば大抵のことが分かりますし、生成Alを活用すればある程度の完成度で何かしら作り上げることができます。しかし、それですべてを理解したつもりになるのは危険です。同じように、過去の論文や参考書籍で定番の研究手法を習得することはできますが、それはあくまで初歩の作法。実際の研究課題において、それに従っているだけでは、自分が納得できる答えになかなかたどりつけません。失敗したりつまずいたりしたら、研究の目的に立ち返り、自分なりに方法をアレンジしていく必要があります。だから、まずは自分の手を動かしなさいと指導しています。

三浦先生にとっての「未来のエスキース」とは。

エスキースとは何であるかを考えてみたんですが、前述した“手を動かすこと’’なのかなと思います。頭の中に既に下書きのようなアイデアがあっても、それを形にするためにはまず一本の線を引かないと何も始まらない。その最初の一歩を踏み出すことが、とても大事なんです。もし、間違いに気づいたら消して描き直せばいい。だから、まずは手を動かすことが重要で、頭の中にあるアイデアをきちんとアウトプットすることが、未来のエスキースだと自分なりにとらえています。

COLUMN

わたしと

読書

本の虫はどこまでつづく?

年齢を重ねるとともに余暇の過ごし方は少しずつ変化しますが、読書は小さいころから変わらない趣味の一つです。

面白そうだと思ったらジャンルに関係なく様々な本を読みますが、特に好んで読むのはミステリー小説です。小学校の図書館から借りて読んだシャーロック・ホームズに始まり、これまで多くの作品を読んできました。文中で示された謎を明かすため頭を捻っていると、時間を忘れてしまいます。読者を引き込むストーリーや破綻のないトリックをどうやったら生み出すことができるのか、小説家の脳の中を覗いてみたいといつも思います。

本屋に行くことも好きなことの一つです。単に本を探し購入するだけなら、インターネットの方が便利かもしれません。しかし、あのたくさんの書籍に囲まれた空間自体が私にとっては魅力的です。つい立ち寄っては衝動買いし、一気読みしては寝不足になる、わかっていてもやめられない魅力が読書にはあります。