PROFILE

1992年に東北大学工学部建築学科を卒業後、同大大学院建築学専攻に進学。1997年3月に博士(工学)の学位を取得。同年4月から同大で助手、助教を務める。2009年4月から本学の工学部(現:建築学部)建築学科の准教授として着任。2014年に教授となり現在に至る。一般社団法人日本建築学会の第25期代議員、日本自然災害学会東北支部の評議員を務め、公益社団法人日本コンクリート工学会に所属。

- 担当科目

- 鉄筋コンクリート構造

- 骨組の力学Ⅲ

- 耐震設計法

- 鉄筋コンクリート構造演習

※教員の所属・役職は取材当時のものです。

THEME地震の揺れを解析して

命と暮らしを守る安全な建物を

THEME地震の揺れを解析して

命と暮らしを守る安全な建物を

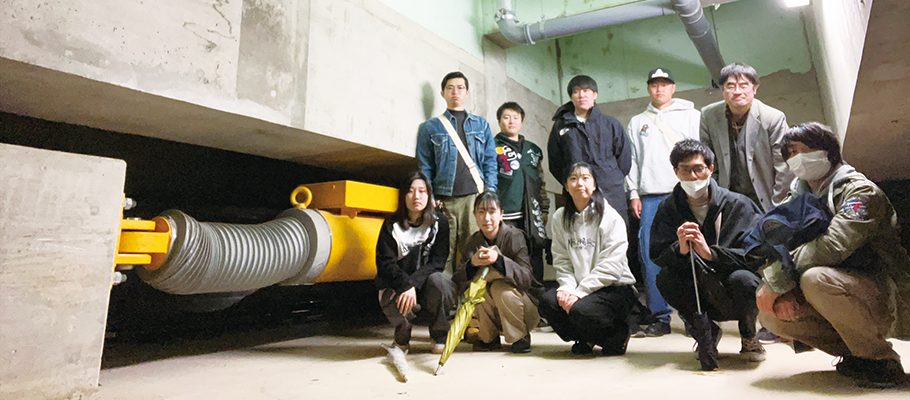

建物に大きなダメージを与える地震の揺れに着目し、振動を解析するためのシンプルな構造モデルを用いて実験に取り組む堀先生。地震の揺れの周期やパターン、建築物の階層など、さまざまな条件下で計測とデータ採取、解析を繰り返します。宮城県沖地震や東日本大震災が壊滅的な被害をもたらした東北の地にあるからこそ、地震の被害を受けない建物や揺れない建物を造って暮らしの安全を守る方法を模索しています。

震災の被害を経験した大学で

災害に強い建築を学ぶ研究領域へ

現在の研究分野に進むきっかけとは。

東北大学工学部に入学して建築学科へ進もうと思っていましたが、現在取り組んでいる研究領域については全く考えが及んでいませんでした。大学の施設は1978年の宮城県沖地震で甚大な被害を受けたのですが、それをきっかけに災害に対する建築の研究が盛んに行われ、他大学よりも先んじていました。私も4年生になって配属された研究室で、卒業論文の研究テーマとして災害における床スラブの被害調査に取り組みました。建物の天井に潜って作業に没頭しながら、建物の地震被害についてもっと研究したいという思いが高まったのが、この領域の研究者として歩む端緒になったと思っています。

教職に就く動機となったのは。

博士課程で指導いただいた先生が受け持つ授業の補助として授業に参加したのがきっかけです。学生に演習問題を解いてもらっている中、机の間を巡回し、質問に答えるというような関わり方をしました。当時は、後進の教育よりも自身の研究に力を注ぐことこそが最優先だと思っていたのですが、授業を重ねるにつれ、学生と関わるのもいいのかなと思うようになりました。

あらゆる揺れのパターンを試し

地震の特性について考える研究

建築物の地震応答・ 損傷の制御とはどんな研究ですか。

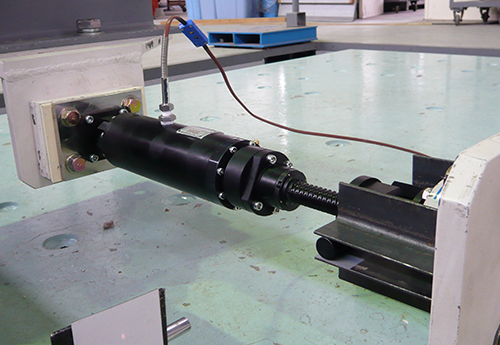

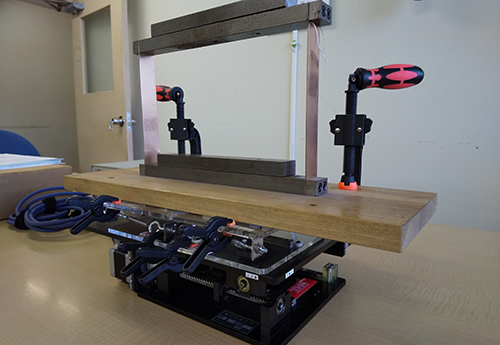

地震による被害を減らすことを目的に、建物がどのように揺れて、どのように壊れるのかをコンピューターシミュレーションで解析します。また、あまり複雑な仕組みのものではなく、複数の質量を持つ点とそれらを結ぶ要素で構成される「質点系モデル」を用いて観察と実験も行います。建物の全体がどのように揺れるかに注目し、質点の各所に加速度計を設置、もしくはレーザー変位計の焦点を当て、揺れの向きや周期を変えながら計測し、データを採取します。地震の性質によってどのように揺れ方が変わるのかも、加味しなければいけません。揺れを発生させる機器を制御するPC内のプログラムには、過去発生した地震の観測記録を元にした揺れのパターンを入力しています。また、質点系モデルの階層各所に重りを置き、揺れの周期がどのように変化するのかも観測します。こういった実験と分析を繰り返すことで、地震被害を抑える建築を考えるのが研究領域です。

建物の高さで地震の揺れは変わりますか。

高い建物ほど揺れは上方に伝わり、低い建物はそれ自体がダメージを受けやすいことが分かっています。しかし、高層ビルは長周期の波と共振しやすく、長時間にわたり大きく揺れることがあります。上層ほど大きい振れ幅で揺れるので、室内にいる人や物へ大きな被害を与えます。そのため、高層建築物で揺れないようにする制振構造や免震構造の開発、研究が進んでいます。

地震に強い建築を目指すためには。

いくら強く頑丈な建物であっても、少しずつダメージが蓄積していけばいつか損傷してしまうでしょう。そうなると、生活空間としての役割を果たすことができなくなります。地震に対してどのような対策を取っていくか、私は大きく2つの方向性があると考えています。1つは制振・免震といった構造で揺れないようにする。もう1つは、老朽化などで構造上弱い建物をいかに安価で効果的に補強できるか。私の研究領域では、揺れない建物を目指していますが、今後はダンパーなどを活用する耐震補強の研究をより進める方向性も考える余地があると感じています。

将来のあらゆる可能性に備えて

大学で学び得られた知識の整理を

大学での学びをしっかり身につけるためには。

学生には、授業で学んだことを忘れてもいいから、後でノートや資料を見返した時に、ちょっと復習すればすぐに理解できるような整理の仕方が大事だと指導しています。自分なりの補足を加えたり分かりやすい見出しを付けたり、しばらく経った後でもまた鮮明に思い出すことができるよう、自分なりに工夫することが大切だと思っています。私が助手として授業を担当した際、学生たちが過去に学んだ知識や理解を取り戻すのに苦労している姿を見てきたので、より学びや研究を進める際には事前の整理、準備は重要だと思っています。私自身も頭の整理をするためにつぶさにファイリングする習慣が身に付きました。

堀先生にとっての「未来のエスキース」とは。

卒業後、大学で経験したことや学んだことが、必ずしもすぐに役立つことはないかもしれません。でも、それをすっかり忘れて捨ててしまうのはもったいない。いつか必要になる時に備えて知識や情報を整理し、あらゆる将来の可能性を考えて備えていくことが「未来のエスキース」だと考えています。

COLUMN

わたしと

クレーン作業

私が持つ数少ない資格のひとつ

大学院修了後、出身大学でそのまま助手・助教として勤めていましたが、実験所で試験体を移動・設置するために天井クレーンを操作する必要があったので、床上操作式クレーンと玉掛け作業(吊り荷を掛けたり外したりする作業)の資格を取りに行きました。クレーンといえば、いわゆるクレーン車やビル建設のクライミング式クレーンをまず思い浮べるかと思いますが、これらは運転士免許が必要です。一方、コントローラーで操作しながら操作者が一緒に動く天井クレーンの場合は、2日間の学科講習と1日の実技講習を受講すればたいてい取れる資格です。とはいってもある程度のコツは必要なわけで、特にクレーンを停止させた時に吊り荷が振り子のように振れてしまうのを防ぐ操作が、どうしてもタイミングの合わない人がたまにいます。最近はあまりクレーン作業をやっていませんが、大型の試験体を安全に、自在に動かすことは楽しくもあります。