PROFILE

1991年3月に東北大学医療技術短期大学部看護学科を卒業。看護師として東北大学病院に勤務した後、2001年に同大同学科の助手となり教鞭を執る。2003年に設置された東北大学医学部保健学科へ移行。2006年、宮城大学で修士(看護学)の学位を取得。2007年、東北大学医学部保健学科の助教に就任。本学ライフデザイン学部には、2008年に講師として着任。2011年から准教授となり現在に至る。

- 担当科目

- 健康と生活支援

- 地域包括ケア

- 社会福祉論

- 地域調査演習

- くらしのデザイン実習Ⅰ・Ⅱ

※教員の所属・役職は取材当時のものです。

THEME健やかで活気のある

共創する地域社会をデザイン

THEME健やかで活気のある

共創する地域社会をデザイン

人々がみな健やかで安心安全な毎日を暮らすためには、お互いを知り、支え合うことができる共助の社会を共創することが必要だと説く伊藤先生。そんな自律した持続的な地域デザインを描くために、現地での聞き取りや地道な調査活動を学生たちとともに重ね、住民に寄り添う支援活動にも取り組んでいます。さらに、他分野の専門知識と連携しながら、地域の活性化と課題解決につながるまちづくりプロジェクトにも精力的に取り組んでいます。

さらなる成長を遂げるために

学びを究める指導と研究の道へ

看護師から教職に進んで得たものとは。

看護師として10年のキャリアを積み、ある程度自信を持って働けるようになった頃、様々な経験から学んだことを人や社会に還元したいと感じるようになりました。教員として違った視点から医療の現場を俯瞰することができるようになったおかげで、看護環境の改善について考えるなど、病院の中にいては成し得なかった視野の広がりを持てたと感じています。また、修士の取得を目指す動機になったのも、これまで得た臨床の知識や技術だけでなく、もっと深く看護の理論について理解を深めるべきだと考えたからです。

本学に着任して期待したこととは。

ライフデザイン学部を新設するために看護系の教員を求めていたタイミングで声をかけていただきました。私自身、もっと実践的なチャレンジに踏み出したいと思っていたところだったので、看護学の枠組みから飛び出して、全く新たなフィールドに飛び込めるのではないかと意欲が高まりました。また、医療系とは違う他の専門分野を持つ先生たちと学びの交流ができる機会が得られるのも魅力的に感じました。

実際に地域の声に耳を傾けて

社会の課題に取り組む学外活動

学外での取り組みはどのように始まったのですか。

この学部の開設と同じ2008年、本学が拠点とする八木山地区に「仙台八木山防災連絡会」が設立されました。当時は近い将来、再度宮城県沖地震が起こると言われていたため、災害時に住民同士で助け合うまちづくりを目指して活動に取り組むこととなり、その理念に共感して私もメンバーに加わりました。災害直後は、医療の介入よりも先に、身近な助け合いこそが自分たちの命と生活を守る術となります。その上で、私の専門とする看護の知識と技術が役立てられればと考えました。そして、2017年に「八木山まちづくりプロジェクト」が発足し、事務局長を務めました。最初は空き家調査や住民のアンケート調査などから着手したのですが、地域の方からの聞き取りにより、いきなり住民のプライバシーに踏み込むようなアグレッシブな活動から始めるのではなく、高齢者の通院やお買い物の手伝い、趣味の共有や話し相手といった気軽な関係づくりから始めるべきだと理解しました。その過程で、花壇づくりといった環境整備から入ることも有効だと分かり、それが、現在も活動を継続的に行っている「八木山ハーブまちづくり」の取り組みにつながっています。

看護学と地域活動に通ずるものとは。

健康を守るために最も重要なのは、病気や怪我を予防するための日頃からの心がけです。防災連絡会では、高齢者にサークル活動や老人クラブでの交流を促すパンフレットを学生たちと作成し、八木山地区で配布しました。また、ある学生が、地域のボランティア活動をテーマに卒業研修に取り組み、地域住民にアンケートを行いました。その中で、小学生の通学の見守りボランティアに携わる方が、通学路の安全を守るため1日たりとも風邪なんてひいていられないという強い使命感から、健康に人一倍気をつけるようになったという声を聞きました。また、見守りを通じて親睦を深めた卒業生たちからも声をかけられるようになり、ますます元気でいなくてはと励みになったそうです。医師による治療や健康指導でなくとも、身近な声がけや支え合いが人々の健康を守るのだと確信が得られ、私が長く専門としてきた医療や看護の目標と重なる部分を感じました。

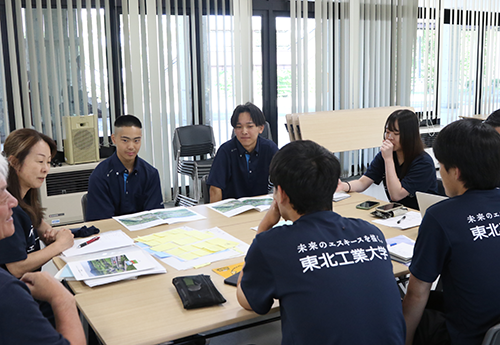

生との意見交換会

あらゆるものに可能性を見出し

より大きな構想を描くための糧に

地域づくりに関わる上での信念とは。

これまで、道の駅津山もくもくランド復興活性化構想策定事業や、岩手県西和賀町北部活性化推進事業、洋野町おおのキャンパス活性化構想(グランドデザイン)の策定などにも携わってきました。その中で、道の駅のような地域拠点を、観光誘客のためだけでなく、地元のためにあるべき場所にしたいと考え、住民や利用者と意識の共有を図り、ともに活性化の未来について考える機会創出に努めてきました。さらに、地域デザインに関わる菊地 良覺 先生や、建築設計・地域計画の大沼 正寛 先生といった他分野の専門家からもご協力をいただきながら、地元が主体となる地域づくりを追求し続けています。

伊藤先生にとっての「未来のエスキース」とは。

人でも地域でも、それぞれ大きな可能性を秘めており、それを見出して伸ばして行くことが肝心です。課題解決には、欠点を補うだけでなく、強みや持ち味をどのように活かしていくかも重要となります。だから、先入観で視野を狭めることなく、いろいろな人の意見を聞いてみたり、過去の出来事や未来へ目を向けてみたり、多角的な視点で考えを巡らせることがエスキースを描くということになるのではないでしょうか。

COLUMN

わたしと

愛犬

愛犬がくれる幸せ

愛犬チャッピーとの生活は約10年になります。毎日の慌ただしい生活の中で、私の大きな癒やしとなっているのは愛犬の存在です。疲れて帰宅したとき、甘えて出迎えてくれる姿にどれだけ救われているかわかりません。愛犬と見つめ合って会話をしたり、そっと寄り添ってくれたり、小さな身体を抱きしめていると、不思議と心が落ち着き、応援してもらっている気がします。犬を飼ったことで外出や旅行に気軽に行けなくなったのも事実ですが、今まで気づかなかった日常の小さな幸せを見つけることができ、愛犬と出かける場所や時間を大切に考えるようになりました。そしてもう一つ、動物好きな私に力を与えてくれるのは動物番組や動画です。動物たちの無邪気な仕草、自然の中で懸命に生きる姿に、時に笑い、時に感動し、心がじんわりと温かくなり、無言のメッセージを受け取っている気がしてきます。愛犬と過ごす時間、動物から何かを感じる時間は、私にとって、とても貴重な時間です。