PROFILE

1994年に東北大学工学部応用物理学科卒業。同大修士課程を経て、工学研究科応用物理学専攻博士前期を1996年に修了。2010年に工学研究科金属フロンティア工学専攻博士後期を終了し、博士(工学)の学位を取得。1996年~2011年に、ソニー株式会社で主任研究員として勤務。2011年から東北大学大学院環境科学研究科の助教、2014年から環境科学研究科の准教授を務め、2020年に本学の教授に就き、現在に至る。

- 担当科目

- 電気数学l及び同演習

- 電気電子工学セミナー

- 電気電子工学研修

- 電気電子工学実験

※教員の所属・役職は取材当時のものです。

THEME低炭素社会と省エネを目指す

材料・デバイスの創製研究

THEME低炭素社会と

省エネを目指す

材料・デバイスの

創製研究

地球環境の負荷を低減するために今、何ができるのかを自らに問いかけながら、「蓄電デバイス・システムと真空ナノエレクトロニクスデバイス」に関する研究に日夜心血を注いでいる下位先生。その目線の遥か先には自然と共生する社会を実現した人々の幸せを思い描いています。先進的で便利な機器を開発することが最終目的ではなく、技術の革新が現代社会の問題を解決する糸口となることを願いながら、これからの未来を担う学生たちの指導にも当たっています。

先端科学への学究を深めながら後進を育てる教員の道へ

子どもの頃どんな将来像を描いていましたか。

機械いじりが好きな子どもでしたが、高校までは将来どんな職業に就きたいか特に考えたことはありませんでした。大学進学を考える際、当時一番人気があった学問分野に進もうと選んだのが東北大学工学部の応用物理学科でした。そんな軽い動機で入学したんですが、物理学の理論を先進技術に応用する応用物理学の面白さに開眼し、興味がどんどん深まっていきました。

教鞭を執る道に進んだきっかけとは。

社会人ドクターとしてソニーに勤務していた時期、博士課程の指導教官だった教授から、人に教える職業に向いていると言われたことがありました。また、ソニーの研究員時代、開発チームのプロジェクトリーダーを務める機会が多かったので、後進を指導・育成 することにやりがいを感じており、教員となる将来を考えるきっかけ になりました。実際に本学の学生たちと交流する中で、研究活動に限らず日常生活でも新鮮な考え方に触れる良い経験が得られ ていると感じています。

蓄電システムや機器の革新で環境負荷の低減を目指して

現在取り組んでいる研究とは。

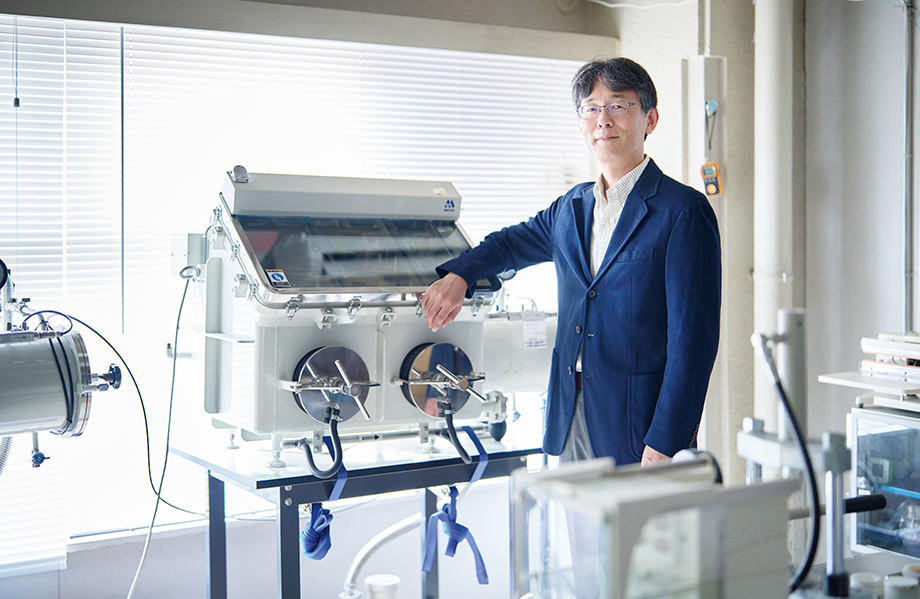

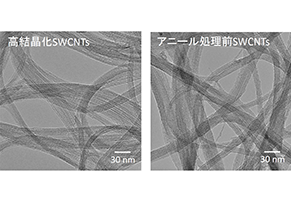

スマートフォンなどに内蔵されているバッテリーのような、充電と放電を繰り返して使用できるリチウムイオンニ次電池などの材料、その運用のためのアプリケーションの開発までを研究の対象としています。また、微小な真空空間に低い電圧で安定して電界放射電子源を動作させる真空ナノエレクトロニクス技術において、エネルギー損失をゼロにする高機能性エレクトロニクス材料を生み出し、その材料を用いた電子デバイスの高性能化、実用化を目指しています。現在、企業との共同研究で、カーボンナノチュープを電子源とするX線管をよりコンパクトにしながら、省エネ化を目指す開発に取り組んでいるところです。

研究の方向性を決めたきっかけは何ですか。

学生時代に、半導体など先端のテクノロジーに通ずる応用物理学を学ぶ面白さを感じたことを出発点に、先進的な技術を創生して開発に注力する道を歩んできました。しかし、東北大学大学院環境科学研究科の教員として招かれた際、ただエネルギーを消費するだけでは社会の課題解決には結びつかないと気づかされ、材料作成から着手することで環境負荷を軽減させるようなデバイスを開発するアプローチこそが有効なのではないかと考えたことがターニングポイントになりました。

どんな研究成果を目指していますか。

最終的に、どのように社会へ貢献することができるか、研究の行き着く先を常にイメージしながら取り組んでいます。学生たちにも、その行為が何の役に立つのか、どのような方向性を持って取り組むべきか、自身の中でしっかり目的意識を持つよう指導しています。

テーマや発想はどうのように得ていますか。

ある日突然、ひらめきが天から降りてくるというような経験をしたことはありませんが、頭の中で温めてきた理論やアイデアが、突然役に立つタイミングにめぐりあうことが多々あります。思いついたことを日記のような感覚でノートに記しておくのが習慣になっているので、それが後々研究を進めるヒントになったこともありました。また、一本道で話しているよりも、いろいろ脱線しながら口にしたたわいもない話題が、新たな発想を生むきっかけにもなっています。今までうまくいかなかったことが90度全く違うベクトルでアプローチしたら、すんなり成功してしまったこともありました。そういう思いがけない道のりこそに楽しさや醍醐味を感じています。

これから先を描いた未来が幸せな笑顔であふれているように

学生の指導で大切にしていることは。

学生たちには、大学での学びを将来に役立ててほしいと願いながら、社会人として独り立ちできる下地を育ててあげたいという思いがあります。4年生で取り組む卒業研究においても、どうしてこのテーマを扱うのか、その理由や背景をしっかり自分の中で消化した上で取り組むよう指導しており、自分の中に明確な行動原理を据えることで、社会に出ても揺るぎのない目的意識を持って技術を磨いたり仕事に当たったりすることができると話しています。これはどんな職業に就いたとしても、自分を導く根幹となるはずです。

下位先生にとっての「未来のエスキース」とは。

エスキースという言葉を、設計図や概念図という意味で捉えているのですが、今後、私が研究活動に進むべき“未来予想図"であると考えています。これからの未来を生きていく人たち誰もがハッピーになれるような技術を開発、進歩させていくことこそが、研究者としての私の責務であると思っています。

COLUMN

わたしと

趣味

自信を持って答えたい"音楽"の趣味~趣味の時効~

セミナーで初対面の学生から「先生の趣味は何ですか?」と聞かれたとき、回答に窮してしまいました。私は小学生時代から吹奏楽部に入っており、少なくとも今でも楽器(クラリネット、ホルン)を吹くことはできますが、最近は大学時代のサークルの同窓会で楽器を手に数回吹く程度。また、学生時代には楽器演奏以外に作曲も行っており、吹奏楽コンクールの課題曲公募で入選したこともありますが(ニッチ的に少し自慢)、ココ二十年以上、作曲はおろか音楽全般について活動を全くしておらず、それを趣味といってよいモノか…。そのような考えが一瞬頭をよぎり、結局冒頭のように回答できませんでした。

学生との何気ない会話だったので、それ以上の会話が続きませんでしたが、「これは自分の趣味だ!」と自信を持って言える趣味がない自分に少し愕然としてしまい、また少しずつ音楽に接して音楽を趣味と言える人生を送りたい、と思う今日この頃です。