総合教育センター

高橋 秀太郎

1930~50年代の文学、雑誌研究

1930~50年代は元号でいうと昭和5年から昭和34年。アジア・太平洋戦争の開始から敗戦、占領、そして高度経済成長期に入るという浮き沈みの激しい30年です。この時代に発表・刊行された文学、雑誌を社会状況との関わりの中で読み解いています。中心テーマは作家としては太宰治、雑誌では東北(宮城)で刊行された『東北文学』『月刊東北』などです。

学位

博士(文学) 東北大学2008年

略歴

| 2008年4月 - 2013年3月 | 東北工業大学 人間科学センター 講師 |

|---|---|

| 2013年4月 - 2022年3月 | 東北工業大学 総合教育センター 准教授 |

| 2022年4月 ‐ 現在 | 東北工業大学 総合教育センター 教授 |

研究分野

1930~50年代の文学、雑誌研究

担当科目

スタディスキルⅠ・Ⅱ

著書

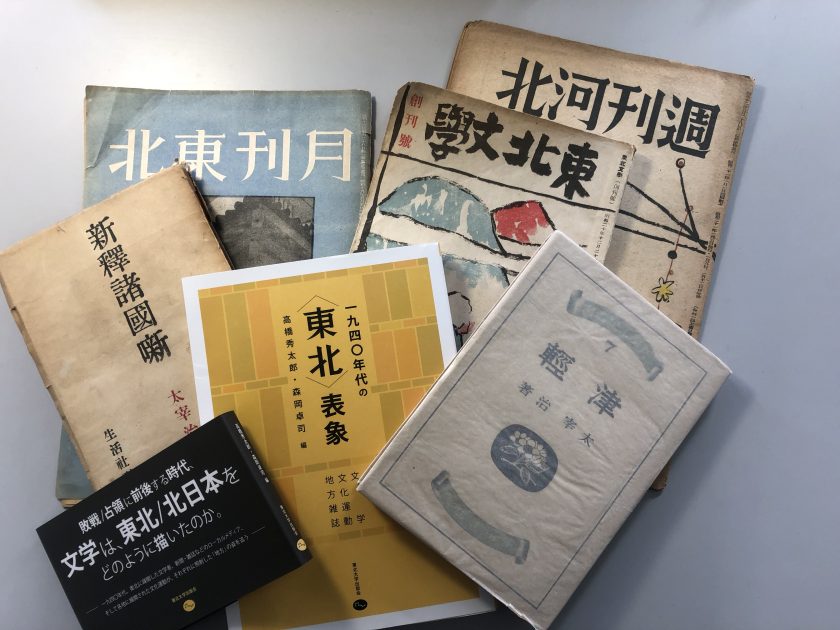

編著『一九四〇年代の〈東北〉表象: 文学・文化運動・地方雑誌』

「研究テーマ」「1940年代の地方雑誌研究」のなかで言及している雑誌『月刊東北』について調べたことを、この本に掲載した「『文学報国』『月刊東北』における地方/東北表象の消長」という論文にまとめています。

研究テーマ

時代のなかの太宰治を読み解く

戦後、その死の間際に発表された『人間失格』で有名な太宰治ですが、敗戦前後の昭和19年、20年に発表された作品(『新釈諸国噺』『津軽』『お伽草紙』など)は、この時期の誰とも比べようがないほど面白く、充実しています。戦況の悪化で日本全体が苦しい状況に追い込まれていたのに、太宰だけが、なぜ優れた作品を次々と生み出せたのでしょうか。その謎を解こうと悪戦苦闘しています。

1940年代の地方雑誌研究

戦争末期の昭和19年に刊行を開始した雑誌『月刊東北』(昭和21年に『週刊河北』へ移行)、戦後直後の昭和21年に刊行開始した雑誌『東北文学』。いずれも宮城県の新聞社、河北新報社が発行元です。絶望と希望とが激しく交差した1940年代の東北地方で、どのような言葉・文学が発信されていたのでしょうか。今では研究も含めて顧みられることの少ない東北の地方雑誌を読み直し、その意義を改めて考える研究を進めています。