パンデミック下の学生生活

―講義「スタディスキルⅠ・Ⅱ」授業実践より―

VOL.045 高橋 秀太郎(総合教育センター)

「日記」を書かされる工大1年生

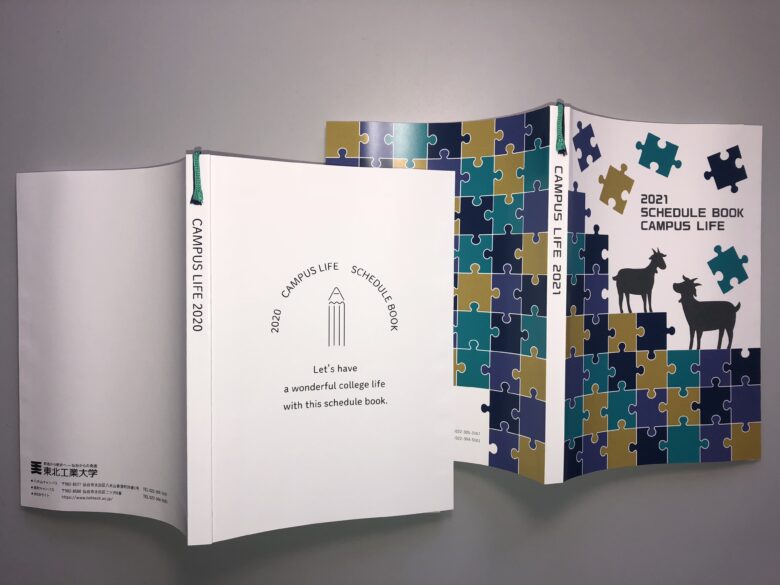

私が担当している「スタディスキルⅠ・Ⅱ」という講義は、大学において必要となる学修能力の基礎を身につけることを目標にして開講されています。1年生全員が受けるこの講義の柱の一つが自身の生活を管理・記録する練習で、具体的には「スケジュール、講義課題、日記」を1年間手帳に書き続けるという非常に面倒な作業をしてもらっています。ここで活躍するのが『CAMPUS LIFE』という工大オリジナル手帳です。毎年度、全学生に配られるこの『CAMPUS LIFE』は、一般の手帳同様、カレンダーや1日ごとに区切られたメモスペースの他に、工大生活を送る上で欠かせない情報、例えば学則やキャンパス情報など、がみっちりと書かれた大変便利なものです。

『CAMPUS LIFE』

ところで、学生に日記を書かせるというと、毎日のことを短い文章として書き残す作業のように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。ここでの作業は「その日やっていた主なことを時間付きでメモする」というものです。学生たちは、(講義時間、睡眠時間以外で)その日多くの時間を費やしたこと(勉強/アルバイト/サークル活動に費やした時間は短くてもすべて)を『CAMPUS LIFE』の指定された場所に書き込んでいくのですが、書き込んで終わりではありません。日記を月ごとに集計し、その月に時間を費やしたことの上位1位~3位を把握する作業が待っています。

この「時間付き日記」を書かせる目的は、自身の生活を正確に把握することです。学生生活をもっと充実させたいと思ったとき、「これまでの大学生活、なんかいまいちだな~」というぼんやりとした把握から出発するのでなく、「先月これにいっぱい時間を使った」という事実を出発点にこの先どうするかを考えてほしい、そのためにこのデータを使ってほしい、と願っている(もちろん願うだけでなく講義でも話しています)のですが、実践してくれている学生がどれほどいるかはよく分かりません。

それはさておき、パンデミック下という異常な一年となった2020年度。各月の日記の集計結果をオンライン上に書き込んでもらったため、データが手元に残りました(例年は集計結果を記入したプリントを返却するためデータは手元に残りません)。異常時だからこそ残った工大1年生の日記のデータを次に紹介し、学生たちの特別な1年を振り返ってみます。

パンデミック下の大学1年生 前期編(4月~6月)

緊急事態宣言下で、ほぼすべての日が自宅待機となっていた2020年4月。この月の「学生たちが時間を使ったことの1位に挙げたもの」を集計したデータです。①~④は工学部・建築学部のいずれかの学科。❶は❷はライフデザイン学部の学科となります。なお①(54名)とは、①クラス全体の人数が54名だったということを表しています。

【4月】

| 順位 | ①(54名) | ②(68名) | ③(43名) | ④(45名) | ❶(44名) | ❷(43名) |

| 人数1位 | スマホ29名 | スマホ28名 | スマホ18名 | スマホ22名 | スマホ18名 | スマホ20名 |

| 人数2位 | ゲーム10名 | ゲーム13名 | ゲーム14名 | ゲーム 9名 | ゲーム 8名 | バイト 7名 |

| 人数3位 | 勉強 6名 | ネット 6名 | ネット 3名 | ネット・ バイト3名 |

勉強 6名 | ゲーム6名 |

私の担当した6クラス中5クラスで「人数1位がスマートフォン、人数2位がゲーム」となりました。もう1クラス(❷)も人数3位にゲームが入っています。最も多いクラスで74%、平均すると65%の学生が「スマホorゲーム」に最も時間を使ったと答えています。気軽に外に行くことができず、かといって講義は始まっていない状況で何をするかといえば…。考えてみれば当然というべき結果かもしれません。学生たちは今後どうなるのかという不安を抱え、その不安を解消すべく情報収集をし、また空いた時間でしっかりゲームをしていたようです。

次は、ようやく講義が始まった(といってもすべて遠隔・オンライン授業)5月、6月のデータです。

【5月】

| 順位 | ①(54名) | ②(68名) | ③(43名) | ④(45名) | ❶(44名) | ❷(43名) |

| 人数1位 | スマホ26名 | スマホ27名 | スマホ・ ゲーム13名 |

スマホ22名 | スマホ19名 | スマホ20名 |

| 人数2位 | ゲーム11名 | ゲーム12名 | ― | 勉強8名 | 勉強11名 | バイト7名 |

| 人数3位 | 勉強6名 | 勉強6名 | 勉強6名 | ゲーム・ バイト3名 |

ゲーム5名 | ゲーム4名 |

【6月】

| 順位 | ①(54名) | ②(68名) | ③(43名) | ④(45名) | ❶(44名) | ❷(43名) |

| 人数1位 | スマホ21名 | スマホ24名 | スマホ・ ゲーム 11名 |

スマホ20名 | スマホ17名 | スマホ19名 |

| 人数2位 | 勉強10名 | 勉強13名 | ― | 勉強8名 | 勉強12名 | バイト11名 |

| 人数3位 | ゲーム7名 | ゲーム9名 | 勉強3名 | ゲーム5名 | バイト4名 | 勉強5名 |

相変わらず「スマホorゲーム」を1位に挙げる学生が多いのですが、両者を合計した人数の割合は、4月の65%から、5月59%、6月49%とだんだん減っています。逆に増えているのが、勉強を1位に挙げる学生です。5・6月の全体平均でみると16%の学生が最も時間を使った活動に勉強を挙げていて、これは4月(7.5%)の全体平均の約2倍強の数値になっています。ちなみに勉強時間を1位に挙げた学生の月の平均学修時間は64時間。一般の大学生の講義時間外の勉強時間の平均が1日1時間程度(文部科学省、2016)ですので、平均の2倍という大変頼もしい数値です。「オンライン講義の課題が多すぎる~」という悲鳴が本学学生たちから(全国の学生たちからも)あがりましたが、その影響もあるかもしれませんし、さらにアルバイトもサークル活動も好きなようにできないなかで勉強に気持ちが向かったということかもしれません。

では、対面講義が部分的にですが再開され、少しずつ本来の学生生活が戻ってきた後期の学生たちの生活はどのようなものとなったのでしょうか。続いて、9月~12月の日記集計結果を紹介します。

パンデミック下の大学1年生 後期編(9月~12月)

前期と同じ学生を担当した①~③のクラスの学生たちが、その月に最も時間を使ったこととして挙げたものをまとめた表です。

【9月】

| 順位 | ①(45名) | ②(63名) | ③(63名) |

| 人数1位 | スマホ18名 | スマホ・ ゲーム18名 |

ゲーム11名 |

| 人数2位 | バイト7名 | ― | スマホ10名 |

| 人数3位 | 勉強7名 | 勉強8名 | 動画視聴5名 |

【10月】

| 順位 | ①(45名) | ②(63名) | ③(63名) |

| 人数1位 | スマホ16名 | スマホ17名 | スマホ10名 |

| 人数2位 | 勉強・ バイト8名 |

勉強14名 | ゲーム8名 |

| 人数3位 | - | ゲーム11名 | 勉強7名 |

【11月】

| 順位 | ①(45名) | ②(63名) | ③(63名) |

| 人数1位 | スマホ15名 | 勉強18名 | スマホ11名 |

| 人数2位 | 勉強12名 | スマホ15名 | ゲーム8名 |

| 人数3位 | バイト8名 | ゲーム14名 | 勉強7名 |

【12月】

| 順位 | ①(45名) | ②(63名) | ③(63名) |

| 人数1位 | スマホ12名 | スマホ20名 | ゲーム10名 |

| 人数2位 | 勉強11名 | 勉強15名 | スマホ9名 |

| 人数3位 | バイト9名 | ゲーム ・ バイト9名 |

勉強7名 |

①のクラスは、他の2つと比べても分かるとおり、前期と比べて時間の使い方に大きな変化が見られます。まず、最も時間を使ったことにゲームを挙げた人の数はどの月も人数上位3位に入っていません。また、スマートフォンの使用を1位に挙げた人の数は前期と変わらず最も多いのですが、全体に占める割合は、40%→36%→33%→27%と減少しています(ちなみに前期の4~6月では53%→48%→39%)。それと入れ替わるように増えたのがアルバイトと勉強を1位に挙げた学生の数です。時間を費やしたこと1位にアルバイトを挙げた学生の割合は後期4ヶ月の平均で18%(5・6月平均は6%)に、勉強を1位に挙げた学生の割合は21%(5月・6月平均は13%)に上昇しています。勉強を1位に挙げた人の月平均の勉強時間は73時間(ちなみにこのクラスの5・6月の平均は58時間)で、これまた大変頼もしい数値です。

②・③のクラスは「スマホ・ゲーム・勉強時間」で上位3つを占める点は前期と変わりません。後期においてゲームを1位に挙げる学生は両クラスを平均すると約20%。②は前期より増え、③は減ってこの数値に落ち着いています。表には載せていない他クラスの結果とあわせると、工大理系(工学部・建築学部)では、いわゆるゲーマーが約20%いるというクラスが多そうです。ゲームに最も時間を費やした人の数とスマートフォン使用に最も時間を費やした人の数をあわせると、大体クラスの50%になるという点でも②・③は似通っています。違いも見ておきましょう。②では、後期に入って勉強を1位に挙げる人の数が増えています。(前期15%→後期22%)。また表には出ていませんがアルバイトを1位に挙げる人の数が増えている(前期9%→後期12%)のも特徴です。③のクラスは、表だけでは特徴が見えにくいのですが、表に出ていないデータを見ると「動画視聴」を1位に挙げた人が前期の倍になっています(前期6%→後期12%)。またこのクラスは他と比べて、パソコン使用やインターネット使用を1位に挙げる人が多いという特徴があります。

ライフデザイン学部で前期後期と連続して担当したクラスがなかったので、後期の方には挙げませんでしたが、②・③のような理系クラスとは全く違った時間の使い方になっていそうです。後期に担当したライフデザイン学部のあるクラスは、「スマホorアルバイト」を1位に挙げた人の数がクラスの約8割となっています。こうした学生生活の特徴は、ライフデザイン学部全体の特徴とも言えるコンピテンシー能力の高さにつながっているのではないかと思います。

外に行けない前期から、少しずつ例年並みの学生生活に戻り、やりたいこともできるようになってきた後期へ。ただでさえ慣れない環境の中、大変な苦労をした2020年度の1年生たちの生活実態が垣間見える結果でした。また特に後期のデータからは、各学部、各学科の特徴が見えてくるように思います。

今回紹介したのは手元に残った2020年度のデータの一部です。もし余力があれば、2021年度以降のデータとあわせて何かの機会に紹介できればと思っています。まとまりが無くて申し訳ないのですが、これで、私のエッセイならぬ、授業実践報告を終わりとします。

高橋 秀太郎 准教授

学位:博士(文学)東北大学2008年

研究分野:1930~50年代の文学、雑誌研究

担当科目:スタディスキルⅠ・Ⅱ