私たちの世界は「レンダリング」されているのか?

VOL.085 曹 淼(建築学科)

斜めにボールを投げると、美しい放物線を描いて友達の手に収まる——。私たちの身の回りの世界は、すべてが信頼できて直感的です。これこそが、ニュートンの三大運動法則が支配する、おなじみの物理の世界です。ニュートンの法則は、走る速さを計算したり、惑星の軌道を予測したりと、あらゆる物事を理路整然と説明してくれます。

しかし、私たちが目を宇宙の果て——最も速い「光速」や、あるいはミクロな原子の世界——に向けると、このニュートンの法則は少し頼りなく見え始めます。ニュートンの世界が、私たちの目の前で「揺らぎ」始めるのです。

宇宙の「アップグレードパッチ」:相対性理論と量子力学

例えば、物体が光の速さに近づくと、時間は遅れ、空間は縮むという奇妙な現象が起こり、ニュートンの法則は「機能不全」に陥ります。この現象を説明するために、アインシュタインがもたらした「アップグレードパッチ」が相対性理論です。それはマクロな宇宙と高速の世界を見事に解き明かし、宇宙旅行をした兄が、地球に残った弟よりも若くなるのはなぜか、という問いに答えてくれます。

ところが、今度はカメラを原子よりも小さな粒子の世界にズームインすると、相対性理論でさえも壁にぶつかります。その世界では、粒子たちはもはや行儀の良い小さなボールではありません。幽霊のように、その行方は定かではないのです。そこで登場するのが、物理学における第二の「究極のパッチ」——量子力学です。

量子力学がもたらした考え方は、私たちの常識を覆すものでした。それは「ある粒子の位置と速度を、同時に正確に知ることはできない」というものです。観測される前の粒子は、どこか特定の場所にあるのではなく、「確率の雲」のような曖昧な存在として、ここにも、あそこにも、同時に複数の場所にも存在する可能性があるのです。そして、それを「見た」瞬間に、この曖昧な雲は瞬時に「収縮」し、ある一つの確定した位置に姿を現します。

この考え方がどれほど奇妙か、月を例に考えてみましょう。私たちは、自分が見ていようがいまいが、月は夜空に存在していると信じています。しかし、もし月が量子力学に従うとしたら、話は全く違ってきます。誰も見ていないとき、月は夜空の特定の場所にあるのではなく、「どこにでも存在する」確率の雲なのです。そして、あなたが見上げた瞬間に、おなじみの場所に「ピタッと」現れるのです。

世界のリアリティは、「リフレッシュレート」で決まる?

私たちの「観測」という行為が、世界の「リアル」な姿を決定している。この話、どこかで聞いたことがありませんか?そうです、まるでテレビゲームの世界です!

ゲームの世界では、計算リソースを節約するため、プレイヤーの視界に入る風景だけが「レンダリング(描画)」されます。プレイヤーが見ていない遠くの場所は、実際には存在しない「虚無」の空間です。キャラクターがそこに歩いて行って初めて、山や川、建物がリアルタイムで描画されるのです。

この類似性から、一つの大胆な仮説が生まれます。私たちが住んでいるこの世界もまた、誰かによって「レンダリング」された仮想プログラムなのではないか?

この考えは、単なる空想ではありません。2003年、オックスフォード大学の哲学者ニック・ボストロムは、有名な「シミュレーション仮説」を提唱しました。それは、「十分に高度な文明は、自らの世界をシミュレートする仮想世界を作る能力を持つ。そして、私たちはおそらくその中に住んでいる」というものです。

この仮説には、いくつかの興味深い傍証があります。

1.宇宙の物理定数の「絶妙な設定」:重力の強さなど、宇宙の物理定数は、生命や銀河が生まれるために奇跡的なほど絶妙な値に設定されています。これは偶然というより、プログラムを正常に動かすための「パラメータ設定」のように見えます。

2.量子力学は情報のビットである:観測される前の粒子が「不確定」であることは、コンピュータのビット(0か1)が、必要とされるまで確定値を持たないことに似ています。

3.宇宙には光速という絶対的な速度の上限が存在する。

宇宙の「ハードウェア制限」:光速

なぜ、いかなる物体も光の速さを超えられないのでしょうか?もしこの世界が仮想的なものなら、その答えは非常にシンプルです。それは、この世界のプログラムを動かしているコンピュータの「ハードウェアの制限」、つまりプロセッサーの処理速度の上限だからです。

考えてみてください。もし仮想システムを「フリーズ」させたり、クラッシュさせたいと思ったら、最も簡単な方法は、計算量を無限に増やすことです。例えば、2枚の鏡を向かい合わせに置けば、その間には無限の数の鏡像が生まれます。もしシステムがこの無限の風景を一瞬でレンダリングしようとしたら、どんなに強力なコンピュータでもダウンしてしまうでしょう。

しかし、この世界の「プログラマー」はとっくにこの問題を見越していました。そして、「宇宙のあらゆるもの、つまり情報の伝達やレンダリングの速度は、光速(約30万km/s)を超えてはならない」という絶対的なルールを設定したのです。これにより、鏡像は無限に見えても、その生成速度と数は有限となり、システムの処理能力の範囲内に収まります。

「光速は超えられない」という物理学の大原則もまた、私たちが仮想世界に住んでいる可能性を示す、有力な証拠の一つなのかもしれません。

この宇宙の最高速度は、私たちの日常とはかけ離れたものに聞こえますが、実は電子レンジと一袋のマシュマロさえあれば、自宅で簡単に測定できてしまいます。

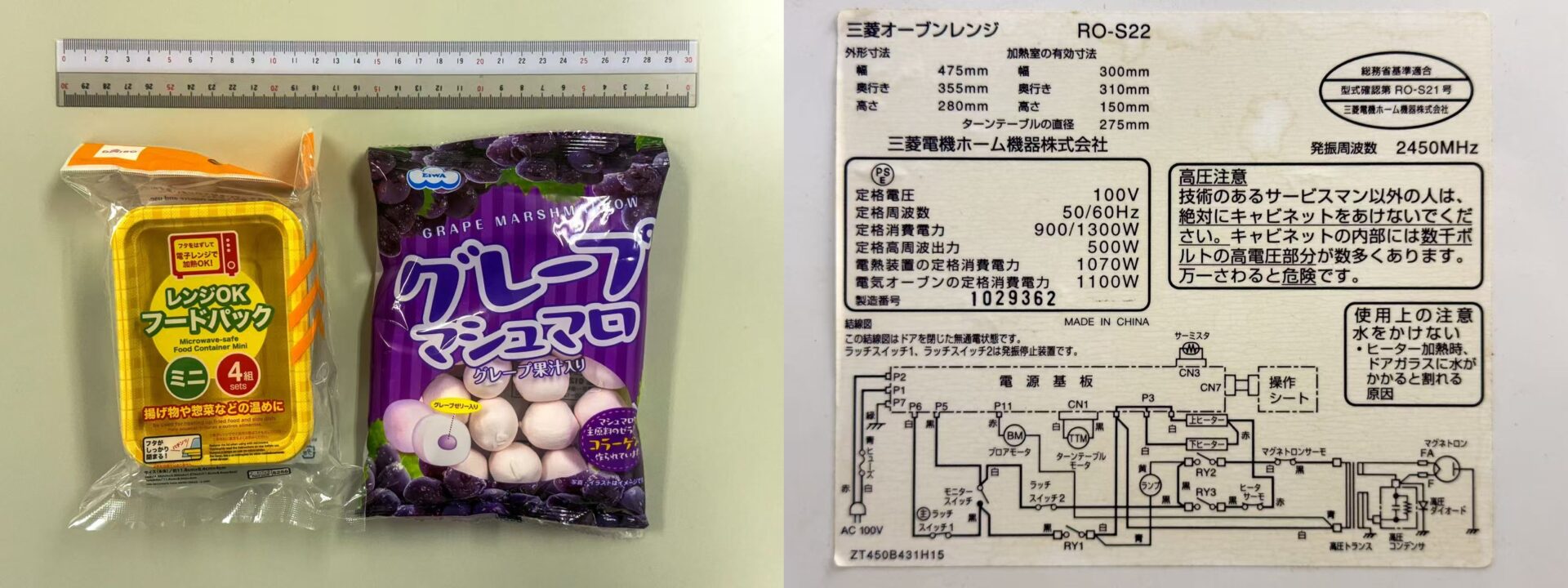

1.回転皿のある電子レンジ、マシュマロ、レンジで加熱可能なお皿、定規を用意し、電子レンジの回転皿を取り出します。電子レンジのラベルで、その動作周波数を確認します。通常は2.45GHz(ギガヘルツ)、つまり2,450,000,000ヘルツです。

実験準備

2.お皿にマシュマロを均等に並べ、電子レンジに入れ、低いワット数で10〜20秒ほど加熱します。

3.マシュマロの上に、何か所か溶けた「ホットスポット」ができているはずです。隣り合うホットスポットの間の距離を測ります。これがマイクロ波の波長の半分になります(例えば6cmだったとします)。

実験様子

そして、光速=波長×周波数です。波長=6cm×2=12cm=0.12mから

光速≒0.12m×2,450,000,000Hz=294,000,000m/sが計算できます。

この数字は、私たちが知っている光の速さ「約30万km/s」に非常に近い値です。

宇宙の「コード」の一つを、自らの手で測定したのです!

パラレルワールド、それともAIの「シード値」?

仮想世界の仮説に戻ると、さらに奇妙な「多世界解釈」という理論があります。これは、量子の世界で「収縮」は起こらず、不確定な出来事が起こるたびに、宇宙は可能性の数だけ分裂し、それぞれの結末がパラレルワールドで現実になる、というものです。コインを投げると、表を見た私たちがいる宇宙と、裏を見た私たちがいる宇宙に分岐するのです。この理論は仮想世界の仮説以上にSF的に聞こえますが、多くの量子現象をシンプルに説明でき、相対性理論とも矛盾しません。

そして今、最新の生成AIを見ると、この「パラレルワールド」の魔法を直感的に理解できるかもしれません。例えば画像生成AIに、「青空と山の風景」という同じプロンプト(指示)を与えても、「シード値(Seed)」と呼ばれる乱数を変えるだけで、全く異なる世界が生成されます。ある世界は晴れ渡り、ある世界は霧に包まれ、またある世界は雪景色かもしれません。

多世界解釈

この「シード値」は、まるで宇宙が誕生したときの物理定数や初期条件のようです。ほんのわずかな違いが、全く新しいパラレルワールドを「レンダリング」するのです。

もちろん、今の私たちに、この世界がシミュレーションであるかどうかを証明したり、反証したりすることはできません。しかし、これは私たちに、現実や宇宙、そして自分自身の存在を全く新しい視点から見つめ直させてくれる、魅力的な思考実験です。

今度夜空を見上げるとき、その壮大さに感動するとともに、少しだけこんな好奇心を抱いてみてはいかがでしょうか。この美しい星空は、本当にそこにあるのでしょうか。それとも、どこかの超高性能なコンピューターが、今まさに私一人のために「レンダリング」してくれているのでしょうか?

曹 淼 准教授

中国上海市出身です。同済大学卒業後、東北大学大学院都市・建築学専攻を修了し、博士号を取得しました。民間企業で4年間勤務した後、東北工業大学に着任しました。専門は建築構造と振動制御です。現在は、建築とAIの融合技術の研究に取り組んでおり、映像解析を用いた振動計測などの新しい技術の開発を行っています。

知能建築研究室

知能建築研究室では、現在建築業界が直面している大きな課題を解決することが期待される「建築とAIの融合技術」の研究を進めています。少子高齢化による労働力人口の減少により、とりわけ建築業界では技能労働者等の高齢化、若年者の入職率の減少など、人手不足が深刻な状況です。AIの導入により建築分野の作業を効率化し、技能労働者などの不足問題を解消するだけでなく、これまで人間が実現できなかったことを実現させる糸口を見つけることが研究室の狙いです。