法廷通訳と私

VOL.084 佐藤 夏子(経営デザイン学科)

みなさんは、裁判員裁判の裁判員になったことはあるでしょうか。

私は裁判員候補者になったことすらありませんが、実は裁判員裁判に通訳として参加したことは何度もあります。「法廷通訳人」として登録されているためです。法廷通訳人は被告人、証人、被害者など裁判に関係する人が外国人で、その日本語能力が不十分である場合に、裁判官、弁護人、検察官とのやりとりで支障がないように指定されます。私は法廷通訳が必要な裁判における通訳の依頼を受けて裁判所に出向き、通訳業務を行っています。通訳をするのは、仙台が多いですが、東北各県や、北海道まで行くこともあります。また、裁判だけではなく、拘置所に出向いて、弁護人の接見の通訳をすることもたまにはあります。時には、通訳候補者の面談やトレーニングのためのセミナーの講師をすることもあります。

裁判員裁判は、殺人罪、強盗致死罪、放火などの重大事件の場合にあり、長期間に及ぶことが多いです。通訳が入る裁判は大体2倍の長さになるため、一層期間が長くなることが多いです。通常経験豊富な通訳人が依頼されます。

裁判員裁判の法廷通訳と通常の裁判の法廷通訳の違いは、第1に、準備文書の量の違いです。通常の裁判では証拠となる文書(供述調書など)はそれぞれ要旨が作成され、送付されたものを翻訳しておいて当日読みあげます。裁判員裁判では、要旨ではなく、実物のコピーが1か月ほど前に送付されます。それは数百ページに及ぶこともあります。それらを全部翻訳しなければならないので、それこそ寝る間も惜しんで翻訳作業をします。他県で泊りがけで裁判員裁判の通訳をした際には、なかなか検察官の十数ページの文書が出来上がらなかったのですが、機密文書のため、メール送信やファイルによる受け渡しができないので、ホテルのロビーに夜遅く検察担当事務官が、届けてくれたこともありました。

第2の違いは、2名の通訳人が任命されることがあることです。通訳人が長時間通訳を続けて疲労すると誤訳をしてしまう危険性が指摘されているので、私も他の通訳人と2人で引き受けるようにしています。莫大な量の資料の翻訳も分担してできるのは助かります。

証人尋問や被告人質問においては、起訴状、冒頭陳述、証拠などの内容を基に背景を理解したうえで、その場で聞いた内容を逐次通訳します。間違いや訳漏れは決してあってはいけないので、非常に神経を使いますが、ここが通訳人として通訳力を最も発揮できるところです。パートナーが通訳を担当し自分が担当していない時間に、他の通訳人の通訳を聞くことは勉強になります。時には、パートナーの間違いを指摘したりすることもあります。

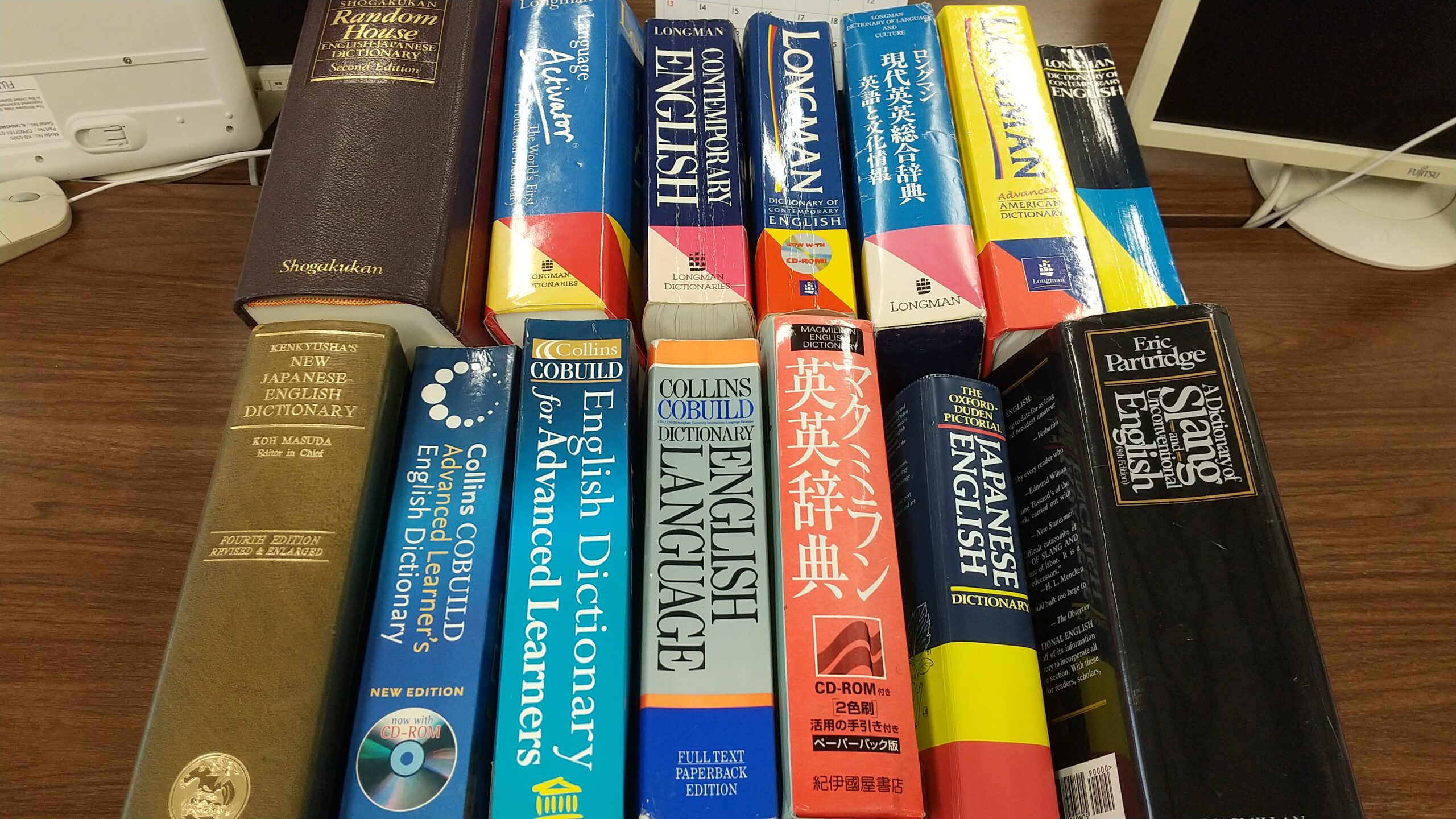

ところで、私が法廷通訳をするまでの英語力を身につけた経緯について触れたいと思います。実は私は高校2年まで大学では国文学を学ぼうと考えていました。ところが、高校2年生の学年末に病気になってしまい、入院3か月目ほどで留年が確定してしまいました。留年が決まった時には、絶望感にうちのめされました。しかし、治療法が確定して、体調が安定すると、病床で、英語から日本語に翻訳された本を読むことが多くなりました。時々言葉遣いや訳語に違和感を覚えることがあり、自然な日本語に訳せる翻訳家に憧れました。同時に、英語のままで読んでみたいという気持ちになり、初めて”Gone with the Wind”「風と共に去りぬ」の原作を英語で読破しました。当時インターネットは勿論、電子辞書もない時代でしたので、紙の辞書を引きながら読みました。

昔愛用した辞書たち

それがきっかけとなり、自宅療養に移行すると英語の勉強が楽しくてたまらなくなり、1年後に復学したときには、休学前の希望だった国文学ではなく英語を専攻したいという気持ちになっていました。英語学科に進学すると、研究と教育の両方が可能な大学教員になるという目標ができたので、学費、旅費、滞在費などが出る奨学金を獲得して、英国の大学院に留学しました。

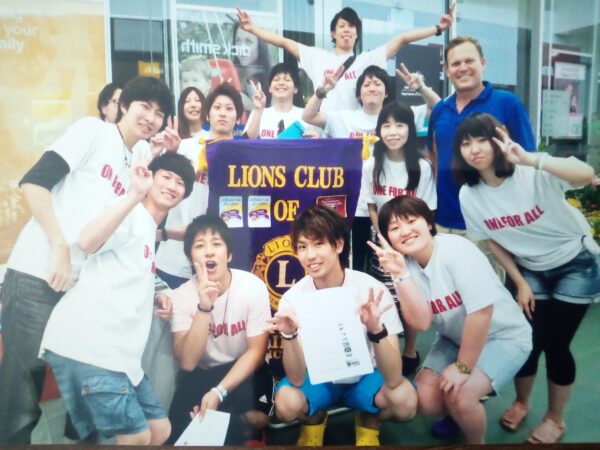

留学した英国のロータリークラブで頻繁にスピーチをしていました

帰国後、希望通り大学の教員になってからもさらにアメリカの大学で学ぶ機会もありました。そのような経歴からさらに英語力が向上し、異文化に関する知識を身に着けることができ、法廷通訳をする際にも生かされていると思います。

振り返ってみると、高校生の時に大病をしなかったら、大学で英語を専攻したり、留学もしていない可能性が高いので、法廷通訳をするようにはならなかったし、おそらくこの大学の教員にもなっていなかったと思います。そのように考えると、まさに人生万事塞翁が馬だと思います。

法廷通訳を通じて知り合った仲間(特に裁判員裁判のパートナー)の中には70歳代でも現役の方がいらっしゃいます。その姿を見ると私も大学を退職後もやりがいを持って続けられる仕事であると感じます。私にできる数少ない社会貢献であるとも感じているので、これからも頑張って続けていこうと思っています。

佐藤 夏子 准教授

秋田高校卒業後、上智大学英語を専攻。卒業後、英国エセックス大学院記述・応用言語学専攻を修了し修士号を取得。聖霊女子短期大学勤務時に米国ノートルダム女子大学でビジネスとコンピュータを学ぶ。その後、東北工業大学に移り、人間科学センター、経営コミュニケーション学科を経て、現在経営デザイン学科准教授。留学した2国以外に20か国以上の国に訪れている。現在の研究テーマは、AIと英語学習で、特にAIを用いた英語スピーキングテストの活用に取り組んでいる。学外では長年にわたり公的な英語スピーキング試験の面接者と法廷通訳人を務めている。

英語コミュニケーション研究室

英語コミュニケーション研究室には、英語学習、英語によるコミュニケーションなどに興味関心がある学生が中心に集まっている。効果的な英語学習法やコミュニケーションについて研究したり、勉強会を行って、TOEICや英語スピーキングテストのスコア向上を目指したりしている。海外研修や旅行に参加する学生も多く、さらなる英語学習のモチベーション向上に役立っている。