モダニズムへの挑戦とその方法論の探究

VOL.083 梅田 弘樹(産業デザイン学科)

はじめに

今回この「教員リレーエッセイ」へ原稿を書くことになり、この機会に自分と自分の研究室の活動についてまとめてみようと思いました。といっても私の場合は学術的な研究というよりはデザインの実践が主で——と言うとかっこいいですが、要するに「作りっぱなし」の傾向があったので、ここで少し反省してその実践の背景にある論理というか思想みたいなことを文章にしてみようと思い立ったわけです。

モダニズムへの挑戦

私はこれまでデザイナーとして様々なプロダクト(衣服を含む)をデザインしてきましたが、その根底には常に、「モダニズムの絶対性に対する挑戦」というコンセプトがあったと今振り返ると思います。ここでちょっとこの「モダニズム」という言葉について説明します。語義を調べると、「機能性、合理性、シンプルさを重視するデザイン思想・様式」といった説明が出てきます。私が担当する科目「デザイン史」の中でも、今日のデザインにも強い影響力を持つ最重要キーワードとして扱います(「モダニズムの強力さ=絶対性を学生に伝えるのが「デザイン史」の授業の目的と言っても過言ではありません)。でもちょっと考えてみると、この「デザインは機能的、合理的であるべきだ」という考え方って、クリエーションの広がりを抑えつける制約になりそうに思えませんか。そもそも「デザイナーになりたい」なんて考える人は大抵「なんか新しいことを創り出してやろう」という野心が根っこにあるのに、そういう人が真面目にデザインに向き合えば向き合うほど、「やっぱり合理性や機能性って大事だよな」となってきて、結局「モダニズムは超えられない」という結論に着地する、という現実がしばしばあります。デザインの理想は合理性という普遍的な本質(哲学用語では「イデア」と言ったりします)として既に措定されているので、創造には限界がある、ということになりそうです。ところが、本当にここ数年のことですが、世の中の雰囲気が急に複雑さを増してきて、このイデア論的モダニズムデザインだけでは乗り越えられないような様相を呈してきているように思うのです。昨今の、ジェンダー、政治信条、信仰などにおいて多様化する価値観の間の摩擦や、持続可能性と経済、産業発展の間の矛盾、テクノロジーの進化(特にAI!)の人類史的意義への疑義といった事柄は、単一の答えに還元できそうもありません。そこにこそ、私たちデザイナーがこれまでのデザイン実践の中で意識的にあるいは無意識的に磨いてきた「非イデア的な」方法論を生かせるのではないか、という希望を、私は持つのです。

エレガンスの再定義

まずモダニズムの「合理主義・機能主義」よりも深いところでデザインという行為を規定する概念はないかどうか、自分がデザインをするときの信条を改めて見つめ直しました。その末にたどり着いたキーワードのひとつが、「エレガンス(優美さ、洗練、品格、気品…いろんな訳語がありますが、とりあえずここでは列挙にとどめます)」です。デザインを行う際に求められる要求・条件はプロジェクトごとに千差万別ですが、いかなるプロジェクトにおいても共通してクリアしなければいけない一段階上の次元の「条件」がある——それが「エレガンス」だと気づいたのです。「スポーティーな」デザインを求められたら、「エレガントなスポーティーさ」を、「カワイイ」デザインを求められたら、「エレガントなカワイイ」を実現しなければならない。まずはこの「エレガンス」というコンセプトを、自分のデザイン活動がよって立つ思想の根本として意識し、理論としての再定義を目指すことにしました。

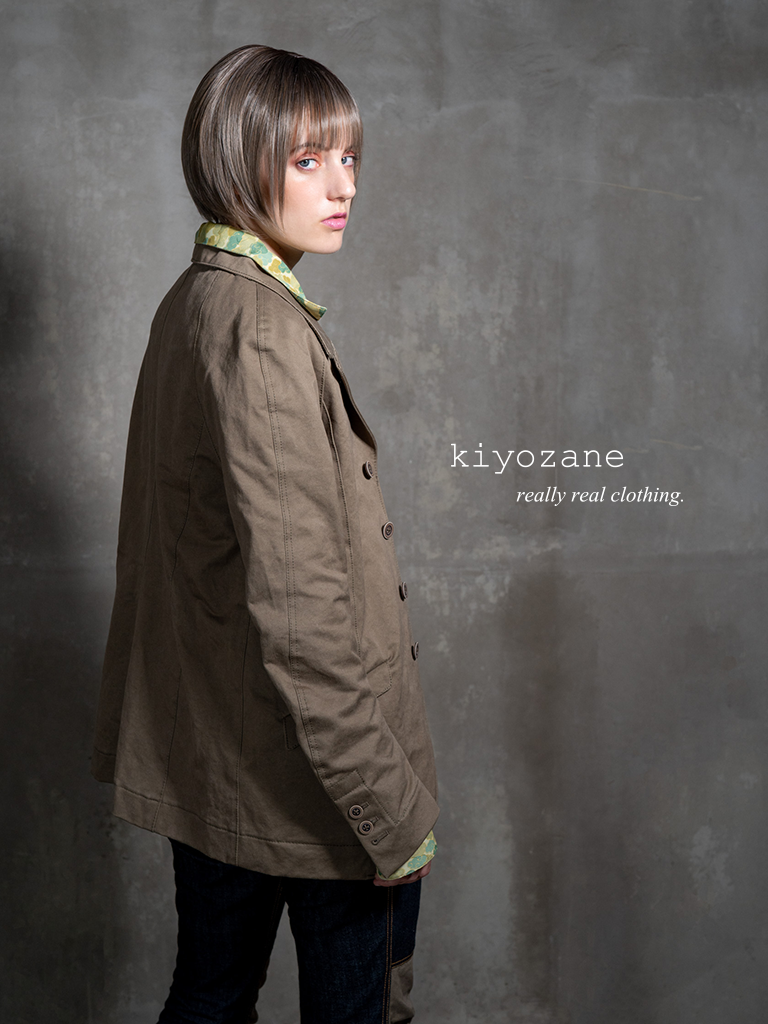

ファッションブランドkiyozaneの2022年のコレクションから(撮影:©︎ Atsuko Ito (studio LASP))。私がファッション分野に踏み出したのは、それまでのプロダクトデザインの経験から積み上げた思想を「エレガンス」というコンセプトで表現するのに最も適した場だと思ったからでもあります。

直感エンジン

また、デザインの実践を支える方法論のひとつとして、「直感エンジン」(私が作った造語です)というのを考えました。これまでかかわってきたデザインのプロセスを振り返ると、特にうまくいったプロジェクトでは、最初に論理を構築してそれに沿ってスタイリングを考えるという流れではなく、直感すなわち美醜、善悪、損得などに関する本能的な志向にもとづいてまずはズバッと最終形のイメージを描き、そこからその背後にある論理を読み解いて、(一見妙な話ですが)そこで自分で納得する、ということの方が多かったのです。今「妙な話」と言いましたが、このように直感が合理的判断の質とスピードを高めるエンジンになるということに気づいているクリエイターは、実は私以外にも結構いるようです。例えばフィンランド建築デザイン界のレジェンド、アルヴァル・アールトが残した

直感は多くの場合極めて理にかなっている。

という言葉は、この考えにぴったり重なると思います。また、ランガーというアメリカの哲学者も、

哲学的思考の典型的な過程は、まず初めの、不適切な、しかし熱心な、新しいアイデア(着想)の把握から始動し、まだ比喩的な形で表現されていたものが、だんだんにより厳密に想念化され、やがては言語がその論理的な洞察に追いついて、比喩抜きで、字義的な表現がそれに代わるようになってゆくのです。

と語っています。初期段階の漠然とした、まだ言葉になっていないアイデアをイメージ化する「比喩」の力を持っていることが、私たちデザイナーの強みなのだと思うのです。

合理主義萌え

次に紹介する方法論に私がつけた名前は「合理主義萌え」です(「ネーミング好き」なのです)。これは、モダニズムの絶対性を完全否定するのではなく、しかしデザインの創造を制限するように一見思えるその合理主義の生真面目さを、ゆる~く「愛でてみよう」という態度です。といっても、「合理主義を好きになれ」と強要するつもりはありません。無理しなくても、どんな人の中にもロジックの美に萌える感性があると思うからです。数学の問題が解けた瞬間のあの快感を生み出すメカニズムは、デザインにもきっと応用できるはずです。(そんな快感味わったことがない!という人には、今からでも遅くないので、「合理主義萌え」の感性を鍛える知的冒険だと思って、理系の勉強に基礎から向き合ってみることをお勧めします。話は逸れますが、大学の教養科目(リベラル・アーツ)って、本来は例えばこういうことのためにあるのではないでしょうか。)

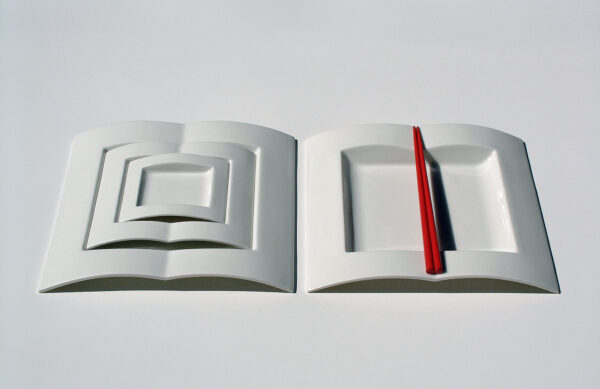

コーヒー/ティーセット「moi」(2002年)在フィンランド時代にデザインし、その後変遷を経て今は佐賀県の有田焼の窯元で生産されています。ソーサーの「三日月型」に隠された合理性がわかりますか?

「コト」より「モノ」——カタチ屋宣言

もともとデザインといえば、かたちある「モノ(≒ハードウェア)」を対象にその在り方を考えることだったのですが、IT技術が進歩し、中でも何より決定的なのはインターネットが登場して以降、「モノ」より「コト(≒ソフトウェア)」を重要視する傾向が私たちを取り巻く社会全体で一気に高まって現在に至ります。プロダクトデザイナーすなわち典型的な「モノ」側の人間である私は、そんな風潮に乗り遅れないように「プロダクトをデザインするときにもストーリー(=コト)を考えることが大事」なんて言いながらここ30年ぐらい過ごしてきたわけですが、今「モダニズムへの挑戦」を意識する視座からこのことを振り返ると、モノづくりの背景にはコトに関する十分な思索があるべき、というところまではいいけれど、「本当に大事なことは言葉にしてしまうと野暮」という信念が私たちモノ側の人間=「カタチ屋」にはあったはずだと改めて思いなおしました。言葉に頼らず、しかしそれゆえにこそ強いメッセージを込めることができる技術を身につけているのが私たち「カタチ屋」であり、インターネットなどというものが出てくる前は、私たちはそのことに誇りと矜持を持っていた、そのことを今こそ思い出そう!——なんだか急に熱が入ってしまいましたが、この勢いでこれを「カタチ屋宣言」と名づけることにします。

“artisanisme”——手仕事主義

前項の延長として、これらの「モノ」を作り出している「人間の手」の実体性にも目を向けてみます。私たちはよく「(頭でなく)手で考える」という言い方をするのですが、プロダクトデザインの検討プロセスの中では、作り手(ここでは「デザイナー」ではなく「物理的な作業を通して具体的なものを創り出す人」というニュアンスを帯びた「アルチザン」という呼び名を選びたい)が自らの手を通して、モノの素材の微細な表情、手触り、重さといった言葉にしがたい領域を感じつつ行う思索が、アウトプットの価値を高めるために重要な役割を果たします。こういった「手仕事の思索の跡」をあえて前面に打ち出すような方法論を、「artisanismeアルチザニスム*」と呼び、デザインの実践の中でより意識的に導入していくことを提案します。

(*「アルチザンartisan」がもともとフランス語なので、それに「~主義」という意味の名詞を作るフランス語の接尾辞「-isme」をつけて作った言葉。フランス語圏ではまれに、手工芸をイデオロギーや価値観として持ち上げる文脈で使われることがあるようです。)

kiyozane 2023年のコレクションから。レザーシャツを埋め尽くすスタッズ(鋲)は、すべて一つ一つ手作業で打ち込まれています。

日本的なるもの1:破格

私は本学に着任する前の7年ほどフィンランドに暮らしていました。外国暮らしの経験がある人には同意してもらえると思うのですが、外国の文化に身をさらすことは、逆説的に自分の中の「日本的なるもの」を意識する契機になります。当時は当然ヨーロッパのデザインに日常的に触れていた訳ですが、ある日あるデザイン団体から受け取った手紙に印刷されていたタイポグラフィ(文字を主体としたグラフィックデザイン)を見た瞬間、ふとこんなことが頭にひらめきました。——和文のフォントは、どんなに抽象化されていても、どこかに毛筆の記憶をとどめている。それはヨーロッパのデザインを貫く「秩序への志向」に合流することのできない宿命を負っている。この「秩序からのずれ」すなわち「破格」との融和性は、日本的美意識の持ち味であり、欠点ではなくむしろ新たな創造のための武器になりうる——当時のこの気づきも、現在の私のモダニズムへの挑戦を支える骨組みの一部になっていると思います。

日本的なるもの2:余白

日本的美意識の中でもうひとつ、私が注目しているのが「余白」という概念です。明治時代の思想家、岡倉天心は、その著作「東洋の思想」の中で次のように語っています。

ある観念の完成を想像力みずからに行わせる余地を残すということは、あらゆる形式の芸術的表現にとって肝要不可欠なことであった。すなわち、かくすこと(暗示)によって、見る者は芸術家と一体にされたのである。偉大な傑作の、何も書かれていない絹地の余白は、しばしば、描かれた部分そのものよりもいっそう意味にみちていることがある。

この文中の「芸術的表現」「見る者」「芸術家」をそれぞれ「デザイン」「ユーザー」「デザイナー」と置き換えてみると、私が目指しているデザイン像に結構しっくりなじむ感じがします。プロダクトの機能、すなわち「こういう風に使うんですよ」という情報のすべてを明示するのではなく、あえてその合理性の一部を隠して何もない「余白」として暗示することで、かえって豊かな体験をユーザーに与えることができる——前述の「カタチ屋宣言」とも関連しますが、言葉=論理=イデアを超えた新たな価値を生み出すヒントが、ここにもあるように思えます。

「This Chair」(泉蒼都 2024年 撮影:NOISE IN JAPAN 菅原宏之)。「余白」概念を家具のデザインに応用することを研究していた梅田研究室大学院生の作品。

発想ツールとしてのAI

ここ数年、AIはデザインの現場においても強い存在感を持つようになってきました。生成AIによる画像や文章の自動生成は、従来の発想法と比べて圧倒的にスピード感があり、ある意味でAIは「直感エンジン」を外部化したようなツールだという見方もできそうです。「直感エンジン」では直感によるイメージからその背景に潜んでいる論理を読み解く段階が重要ですが、AIを活用した場合も同様に、ずらりと並んだAIのアウトプットをどう料理するかというときに、デザイナー自身の解釈力や創造性が問われます。AIがデザイナーの仕事を奪うのではないかという危惧がよく語られますが、上記のアウトプット解釈の段階での創造性を磨き、新たな創造のための共有可能な「外部知」として拡張することに重点を置くことが、AIと折り合いをつけていくためのひとつの道筋なのではないかと思います。

「kiyozane x AI project」(2024年)ファッションデザインのアイデア出しに画像生成AIが使えるのか、とにかくやってみた、という感じです。

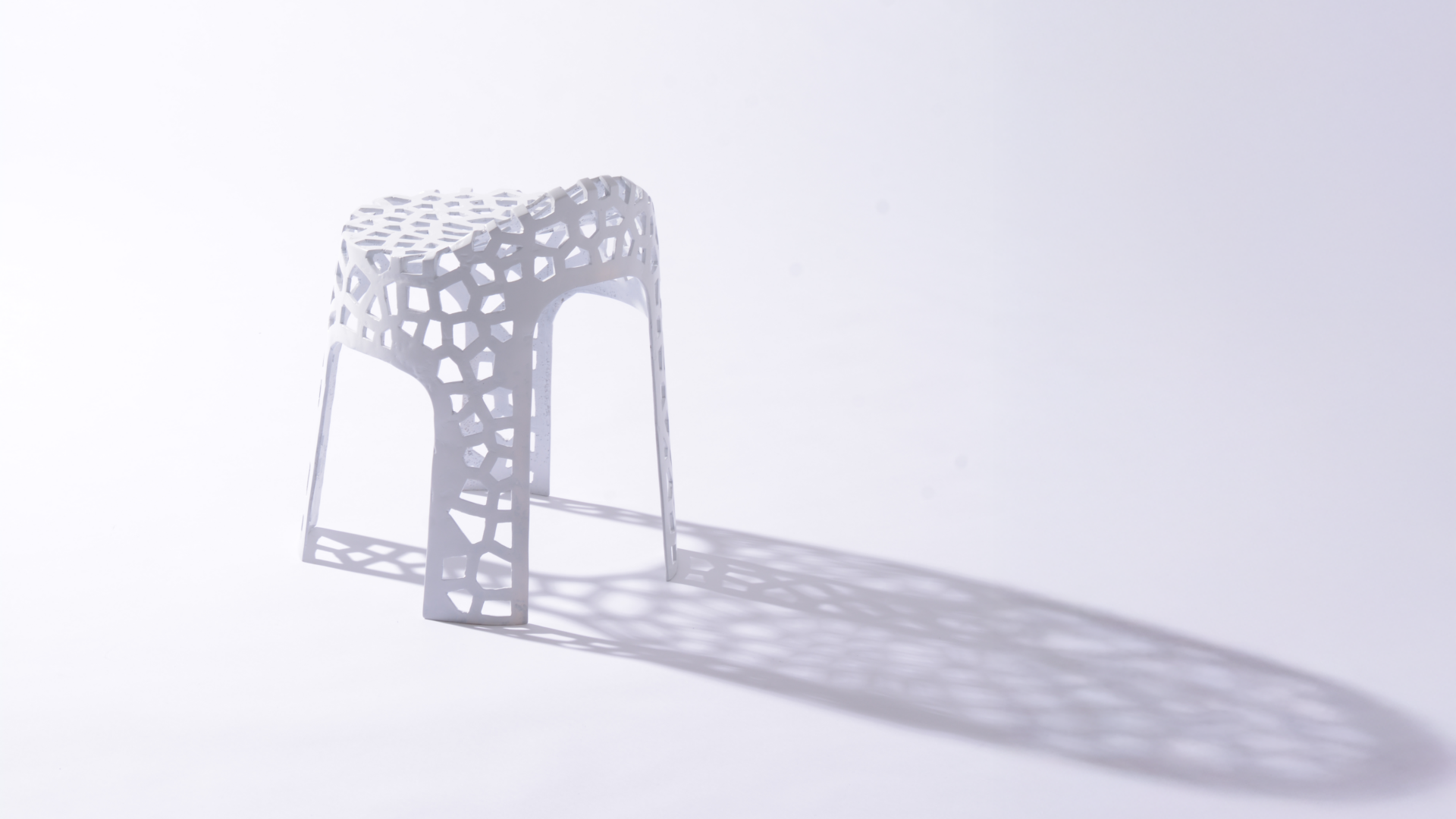

「ボロノイスツール」(高橋龍二 2022年)梅田研究室の学生の卒業制作作品。正確にはAIではありませんが、造形の発想をアルゴリズム化してコンピュータプログラムに組み、そこに変数を入力してアウトプットを得る「ジェネラティブデザイン」にチャレンジした例。この画像はCGではなく、ちゃんと座れる実体ある「モノ」を撮った写真です。

サブカルチャーの価値

モダニズムが「普遍」を目指すのに対して、サブカルチャーは常に「局所的」「一時的」であることに価値を見出してきました。アニメやストリートファッション、同人誌やインディーズ音楽など、一見ニッチで些細に見える文化の断片が、やがては時代の感性を決定づける大きな潮流に育っていく例を、私たちは何度も目にしています。サブカルチャーが持つ「余白」や「破格」への親和性は、日本的美意識とも通底するものがあり、モダニズム的な普遍性に対するオルタナティブとして重要な位置を占めると考えます。特に今日のように価値観が多様化し、単一の基準では世界を捉えきれない時代においては、サブカルチャー的な小さな声や偏愛こそが、創造の新しいエンジンになりうるのではないでしょうか。そこには「合理主義萌え」と同様に、ちょっとずれていること、ちょっと変わっていることを肯定し愛でる態度があり、それこそがモダニズムへの挑戦を続ける私の姿勢と重なっているように思います。

「地域を盛り上げるためのイケメンキャラクター」(佐竹ももは 2025年)梅田研究室在籍中の4年生が取り組んでいる、現在進行中のプロジェクト。

まとめ

ここまで、「モダニズムへの挑戦」という大きなテーマのもとに、エレガンスという概念の見直し、直感の活用、合理主義萌え、「モノ」の復権、手仕事からの思索、日本的美意識、AIやサブカルチャーといった様々な要素をつないで語ってきました。振り返ってみれば、私のデザイン実践を支えているのは、モダニズム的な普遍性や合理性を否定することではなく、それらを土台にしながら、あえてそこから少し「はみ出す」ことを肯定する態度だとも言えます。秩序を保ちながら、同時に破格を許容すること。合理性を尊重しながらも、直感や余白に言葉で語りえぬ何かを託すこと。手仕事の痕跡やサブカルチャーの偏愛を愛でること。その複雑さこそが、現代の不確実で多元的な社会においてデザインが果たすべき役割なのではないかと思うのです。

梅田 弘樹 教授

1991年、千葉大学で工学修士の学位を取得後、キヤノン株式会社デザインセンターに勤務。1998年にフィンランド・ヘルシンキ芸術デザイン大学(UIAH)ガラス&セラミック学科、工業デザイン学科に留学した後、2000年から5年間、同国でフリーランスとしてデザイン活動も行う。帰国後、2005年4月に東北工業大学工学部デザイン工学科の講師に就任。クリエイティブデザイン学科(現・産業デザイン学科)の准教授を経て2015年4月に教授となり、現在に至る。2015年よりファッションブランドkiyozane(元umedahiroki clothes)代表。2024年より一般社団法人二日町ファッションデザイナーズ代表理事。

プロダクトデザイン(デザイン文化)研究室

「プロダクト」を名乗っていますが、近年のプロダクトデザイン志望者の減少傾向を受けて、後半の「デザイン文化」の方に重点を移して「デザインの「造形」と「文化的意義」に関する思索を深める」をテーマに掲げています(詳しくは本文を読んでください)。そんな状況を反映して、研究室には3Dプリンター、マネキン、ミシン、マンガ、プラモデル、SF小説など、雑多なアイテムがあふれています。最近寝泊まりしたいという学生の要望に応えてソファ(さすがにベッドはまずいと思ったので)も導入しました。