テクノロジーの発展と仕事

VOL.075 阿部 敏哉(経営コミュニケーション学科)

教員紹介文にも記したように、私は大学卒業後都市銀行(当時はまだメガバンクという言葉はありませんでした)で働いていましたが、当時と現在の銀行業務を比較するとまさに隔世の感が否めません。そこで本稿では、テクノロジーの発展によっていかに劇的に仕事が変わるのかについて、私の経験を踏まえながら私見をお話ししたいと思います。

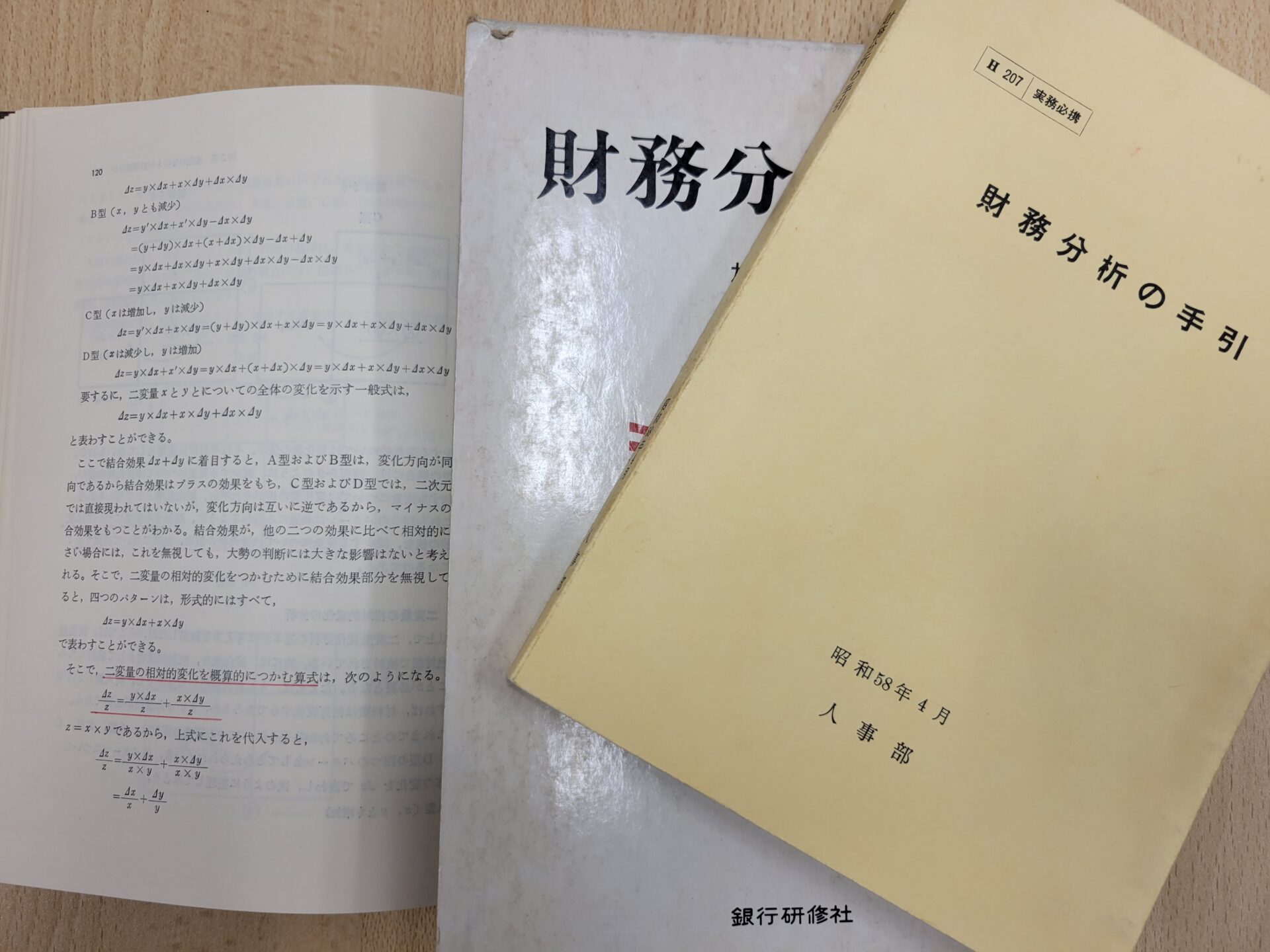

1年間の研修後(画像は営業課研修終了時に撮ったもので、右端奥が筆者です)に私が配属されたのは融資課でした。当時(1985年)は社会学者エズラ・ヴォーゲルの「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が話題となり、後にバブルと呼ばれる時代に向けて日本中の景気が膨張していた時期で、大企業はもちろん中小企業に至るまでが株はもちろん不動産や美術品などへの投資に明け暮れ、その利益が本業の利益を上回るという、本当に異常な時代でした。したがって、当然のごとく企業の資金需要は非常に旺盛で、融資課はまさに花形でしたが、それは仕事量が膨大になることも意味します。最も忙しかった頃の私は、朝5時過ぎに寮を出て夜は連日終電、帰寮は午前2時頃という信じられないようなスケジュールで働いていました。(画像は当時私が使用していたテキストです。)

私は融資課員として約700社を担当していましたが、半年ごとに提出される財務諸表を元に各社の安全性、流動性、収益性等などを分析して融資が適切かどうかをチェック。同時に担保の適切性も確認しながら、必要に応じて融資条件の変更や追加担保の申請などを行うことが私に課せられた仕事でした。ところが、当時各社から提出される財務諸表はほとんどが手書きで内容もまちまち、業種によって全く聞いたことのない勘定科目や勘定処理がされていることは日常茶飯事でした。それらを読み解いて銀行独自様式の財務諸表に転記、それを元に財務諸数値を計算して解釈を行い、今後の融資や返済計画を作成するのですが、1社処理するのにどんなに早くても最低2時間はかかりました。日中の相談窓口業務や得意先の持ち込む新規案件の検討などが終了してから作業に取りかかるため、半年で700社分のこの作業を行うためには、どうしても連日終電まで仕事をする必要があったのです。

しかし、現在この仕事は劇的に変化しています。まず、取引先から提出される財務諸表はすべて電子データで、瞬時に財務数値の計算がなされる上、通年比較はもちろん同業他社との比較の上での数値解釈も一瞬です。近年はAIを用いて融資の可否の判断まで行われ、担当者はそれをチェックして「融資実行」のキーを押すだけだとか。かつて銀行の花形と言われた融資課員も、これでは全く活躍の余地がありません。各銀行がこぞって人員削減を行っているのも当然でしょう。

人工知能や生成AIが発達すると人間の仕事が奪われるという議論が近年盛んに行われています(ちなみに、この文章の扉イラストも生成AIを使って作成したものです)。私の銀行員時代の仕事の消滅も、確かにその流れを汲むものでしょう。しかしこれまでの歴史を振り返ると、産業革命を始め新しい技術が生まれることにより既存の様々な仕事がなくなる一方、新たな技術の出現による社会の変化によりそれまで存在しなかった新しい仕事が大量に生まれるという事態は度々繰り返されているように思います。たとえば、現在子供たちが憧れる職業の上位にYouTuberがありますが、これが職業として認知されるようになってきたのはここ十数年のことで、20年前にはそうした職業は存在していなかったのです。

そう考えると、従来花形とされた仕事が消える一方で、これまで存在しなかった新しい仕事が次々と生まれるという状況は今後加速度的に進むのではないでしょうか。だとするなら、我々はそうした新しい技術が発展する未来を悲観するのではなく、むしろ前向きに受け止めていく必要があるのではないかと思います。私自身はあと2年で退職となり一線を退きますが、これからのそうした変化を社会科学者として興味深く観察し続けたいと思っています。

阿部 敏哉 教授

東北大学経済学部で大型計算機を使った経営分析等を学んだ後、富士銀行(現みずほ銀行)に就職しましたが、バブルに向けて日本中の景気が過熱する時期に退職。再度受験勉強をして東北大学大学院経済学研究科に入学し、あらためて経営学を学び直しました。その後山形大学人文学部講師、青森公立大学准教授を経て2008年本学に教授として着任、現在に至ります。

阿部研究室

経営管理と組織心理学を共に学ぶ研究室として、マクロとミクロ両方の視点から組織の考察を行うことが本研究室の大きな特徴です。銀行でハードワークに従事した経験から、大きな組織で個人が単に利益を上げるための手段として扱われるのではなく、そうした活動を通じて、どうすればそこに所属する一人一人が幸せになれるのか、組織と個人の共存共栄を様々な観点から考察・議論しています。