異文化とは

VOL.074 袁 巧微(情報通信工学科)

異文化とは、異なる地域や国、社会が持つ独自の習慣やライフスタイルなどを指します。文化の違いは多様性をもたらし、その捉え方次第で豊かな経験となります。

文化が異なることで、この世界には紛争が絶えませんが、その一方で、文化の違いがこの世界に多様性と豊かさをもたらしています。このバラエティを楽しむか避けるかは、個人の捉え方次第です。異文化に関する話題は多岐にわたりますが、ここでは皆さんに身近な「食文化」を取り上げ、私の個人的な見解を共有いたします。もちろん、主観的な内容や私自身の経験に基づいた意見も含まれますので、価値観の違いがあれば、広い心で受け止めていただけると幸いです。

第1回食文化ショック

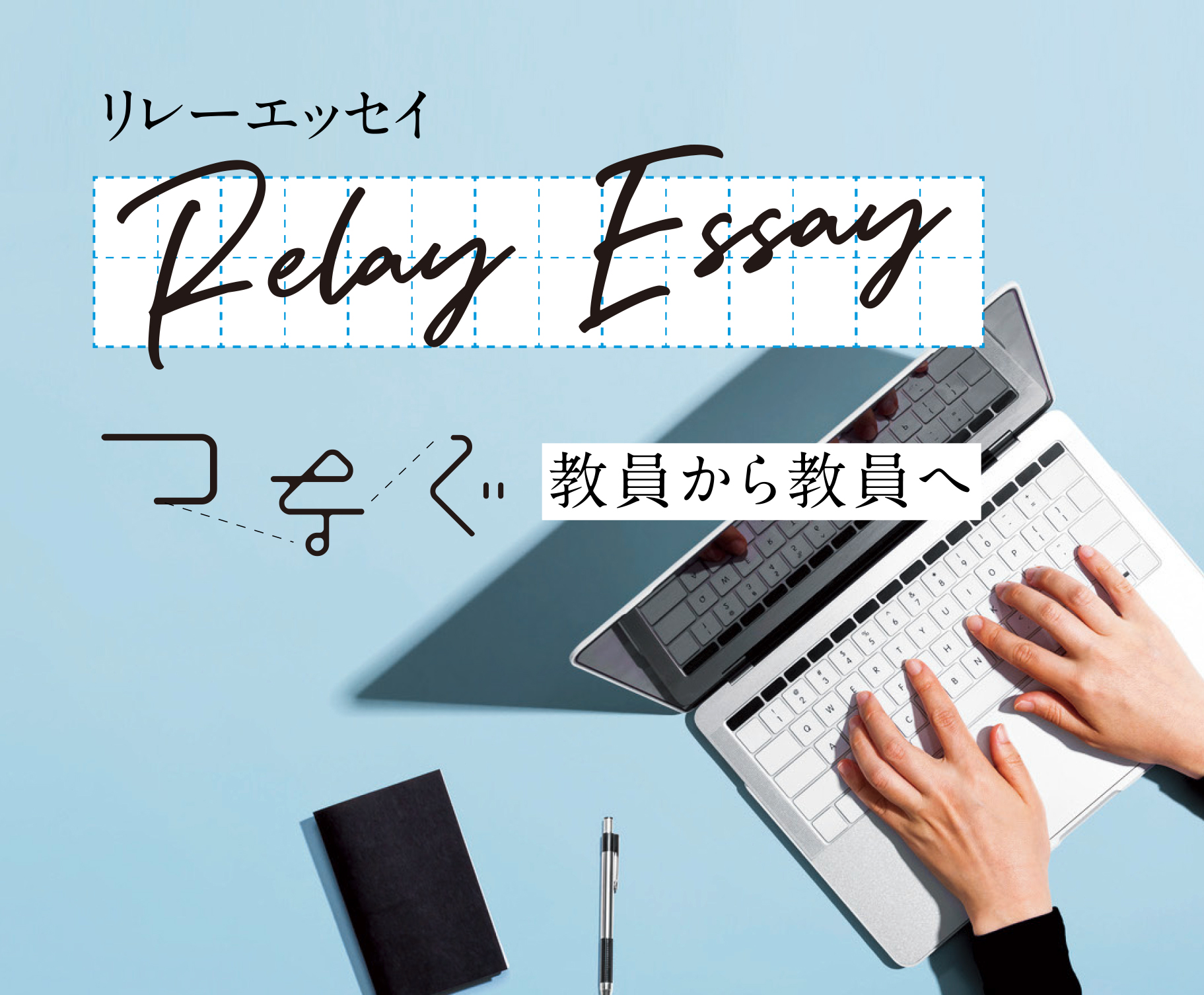

私は中国浙江省寧波市で生まれ育ちました。1982年の7月に当時の大学進学率が約3%という厳しい環境で大学入試に合格し、西安電子科技大学【写真1】に進学しました。同年9月、約36時間の電車の旅を経て、中国西部の玄関口である西安市に到着しました。その夜、大学寮の近くの食堂で初めての食事をとりました。そこには、直径約10cmの大きなニラを中心とした「肉まん」と、味がないコーンスープに似た玉米糊【写真2】が出されました。今でも鮮明に覚えていますが、米で育った私にはその食事が全く馴染まず、ほとんど食べることができずに捨ててしまいました。その瞬間、ひどいホームシックに襲われ、涙が止まりませんでした。同じ部屋のルームメイトであるクラスメートたちは優しく声をかけてくれ、その後、西安での一人暮らしが始まりました。これが私にとって初めての異文化体験であり、特に異なる食文化に直面した瞬間でした。最初は馴染めなかった食事も、次第に慣れていき、7年間の楽しい大学および大学院生活を経て、今ではあの食事が懐かしく感じられるようになりました。あのコーン粥は非常に栄養価が高く、現在では健康食品として広く認識されています。この経験から言いたいことは、慣れないものに直面したとき、そのショックは大きいものですが、時間をかけて慣れていくことで得るものも多いということです。

【写真2】現代風の玉米糊

第2回食文化ショック

1990年、日本の東北大学に留学する機会を得まして、3月に中国国際航空で上海から成田へと向かいました。飛行機の中で出された和食には冷たいそばがありましたが、当時の私は食べ方が分からず、そばをそのまま食べ、つゆをスープのように飲んでしまいました。今、この文章を読んでいる皆さんはきっと笑っていることでしょう。味わうどころか、そもそも正しい食べ方すら知らなかったのです。しかし、その後、そばが日本社会と深くかかわっていることを知り、当時のショック以上に多くのことを学びました。

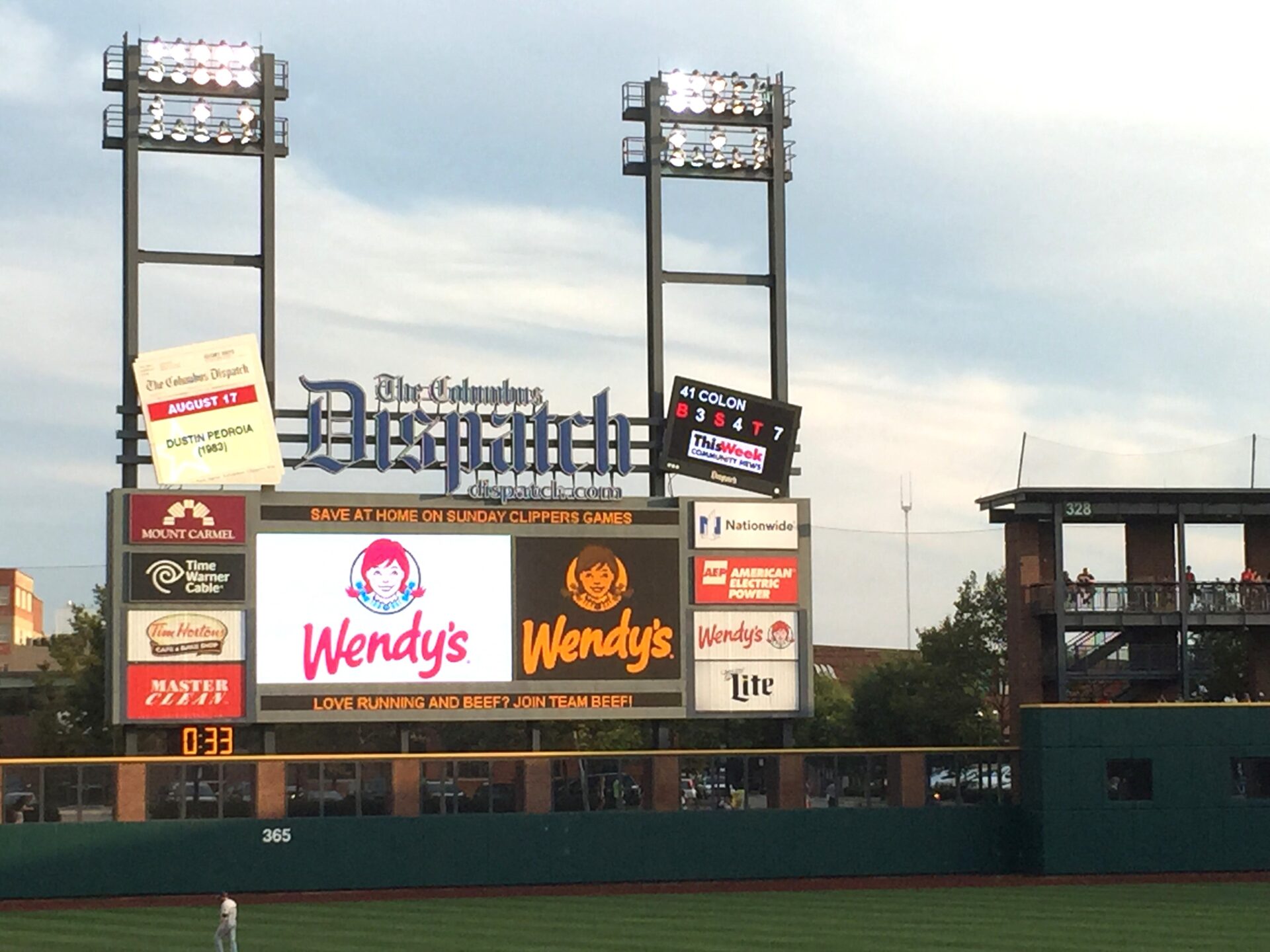

東北大学での2年間の留学生活を経て、私はパナソニックや大井電気などの企業で勤務しました。ここでは食文化だけでなく、多様な企業文化や地域文化も体験し、人より多くの経験を積んできたと自負しています。これらの経験は、現在の多様性社会に役立っていると感じています。また、学会や交流を通じて約20か国を訪れ、異国の食事を楽しむ機会も得ました。2015年には、アメリカのオハイオ州立大学で半年間在外研究員として滞在した経験もあります。その際、中国から初めて外国に来た40代の女性教員と出会い、彼女がアメリカの食文化に戸惑っている姿を目にしました。彼女はほぼ毎週、中国の物産店に行き、冷凍餃子などの中国食材を購入していました。ある日、私が知っている中国、アメリカ、日本の典型的な食文化について雑談をし、それぞれの国の文化や価値観が食文化にどのように反映されているかを話しました。その結果、彼女もアメリカの食文化に少しずつ挑戦する勇気を持てるようになりました。【写真3】は当時研究所の一部研究員と食事を楽しむ様子です。【写真4】はコロンバスの野球場にあったご当地Wendy’sハンバーガーの広告です。

【写真3】オハイオ州立大学ElectroScience Laboratoryの研究者達との食事の様子

【写真4】コロンバス野球場にある巨大なご当地ハンバーガー広告

中国の餃子は家族の絆を深め、アメリカのハンバーガーは効率性を象徴し、日本のお寿司は美意識を反映しています。これらを通じて、それぞれの文化のアイデンティティを感じることができます。

餃子は中国の伝統的な料理で、中国文化を深く反映しています。起源は古く、特に中国北部の地方では旧正月などの特別な行事で食べられます。形が元宝に似ているため、富と繁栄の象徴とされています。また、餃子作りは家族全員で行うことが多く、家族の絆を強めます。地域ごとに具材や調理法が異なり、風土や好みが反映されています。【写真5】は研究室の学生と餃子を作った時のものです。

【写真5】研究室で学生達の餃子づくり

ハンバーガーはアメリカのファストフード文化を象徴し、効率性と利便性を重視する社会を反映しています。多様な具材やトッピングが可能で、個人の選択の自由を表現しています。

お寿司は日本の伝統的な料理で、美意識や職人気質を象徴しています。新鮮な魚を使い、見た目の美しさも重視され、日本の美的感覚や礼儀作法が反映されています。

これらの料理は各国の文化や価値観を反映し、その国のアイデンティティを感じ取ることができます。馴染みのないものに対しては、まず味わい、背後にある文化を探ることが大切です。学習においても、新しい知識に対して焦らず挑戦し、経験を積んでから結論を出すことが重要です。

袁 巧微 教授

昭63年西安電子科技大学卒。平9年同大学工学博士。平2-3年東北大学特別研究学生、平4年から株式会社松下通信工業仙台研究所、大井電気株式会社仙台研究開発センター、株式会社インテリジェント・コスモス研究機構に勤務。平19年東京農工大学特任准教授、平21年より仙台電波専門学校、仙台高等専門学校、准教授を経て、平25年より教授。令2年より東北工業大学教授。平27年米国オハイオ州立大学客員研究員(日本学術振興会海外特別研究制度)。 アンテナ、マイクロ波・ミリ波、電磁界数値解析法、無線電力伝送の研究等に従事。平20年本学会論文賞、第2回喜安善市賞。平24石田(實)記念財団研究奨励賞。平26年電子情報通信学会通信ソサエティ功労活動賞。電子情報通信学会無線電力伝送研究専門委員会幹事、アンテナ・伝播研究専門副委員長、 IEEE MTT-s Distinguished Lecturer(2024-2026)、 IEEE Sendai Section Secretary、 IEEE Sendai WIE Chair(2019-2020)、 IEEE MTT-s TC-25 member。

袁研究室

研究室では、無線通信や電磁波、IoTシステムの同時通信と送電に関する研究を行っています。特に、大規模MIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナ技術やアンテナビームフォーミング技術の研究、電磁波の可視化と解析、無線通信および電力伝送システムの性能評価、試作に力を入れています。

学生たちは国内外の学会やコンテスト、サイエンスイベントに積極的に参加し、多数の受賞歴があります。学生の研究は、理論解析、シミュレーション、実験を通じて多岐にわたり進められており、成長を感じながら、自律的に勉強と研究に取り組む姿勢が育まれています。