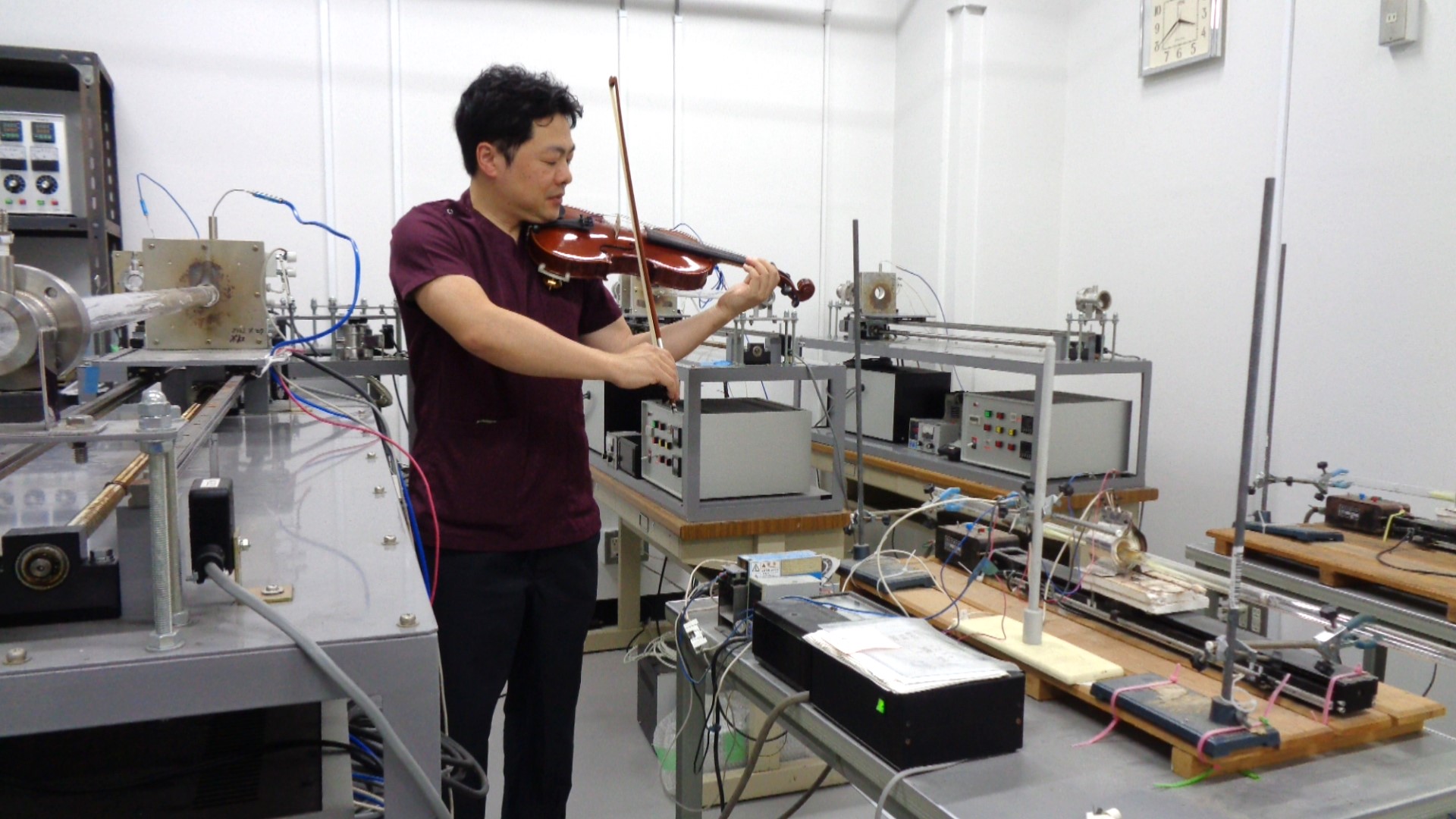

バイオリンで音を奏でる大人のたしなみ

VOL.072 小野寺 敏幸(電気電子工学科)

■なぜバイオリンになったのか

小学生の頃から今に至るまで音楽は好きですね。昔は歌うことが苦手だったので聴くことばかりでした。初めて買ったCDは、中学校の帰り道にあるCDショップで買ったZARDの「揺れる想い」[1]でした。洋楽では当時も今もマニアックなEurobeatに熱中していました。パラパラは経験なしです。で、なぜバイオリンになったのか、です。これには、多少ならずとも近年の世界的な習慣の変化が影響していると思います。

コロナ前は、頻繁にYouTubeは見なかったのですが、今では食事、運転時、余暇など私の生活にかなり浸透しています。学生当時にはすでにYouTubeがありましたが、研究室ではニコニコ動画の方が人気ありましたかね。ということで、きっかけはYouTubeです。歌う系の音楽と同じくらいゲーム、映画、ドラマの音楽が好きなのですが、動画のおすすめで出てきたゲーム音楽の演奏動画[2]にやられました。この動画は、2021年に無観客で東京フィルハーモニー交響楽団により演奏されたロマンシングサガ(ロマサガ)の戦闘曲メドレーです。これにやられました。本当に魂に響いたときは鳥肌と涙が同時に来ますからね。オーケストラのバイオリン演奏は、小学生の頃から格好いいと思っていましたが、レベル40を過ぎたおっさんになっても変わりませんでした。近藤 薫 先生が率いるバイオリン軍団の絹のようなしなやかで透明かつ刃のような強靭で鋭い鮮烈な演奏で生まれた感情は、小学生の小野寺少年も同じでした。違いは、今は、自分も演奏できるようになる方法と機会があり、やるかやらないかは自分の意思で決定できることでした。レベル12そこそこでやっとホイミが使える程度の時にバイオリンに触れる環境があったならプロにはならずとも自由に演奏できるようになっていたのではと想像することもあります。定年になった時にロマサガで心が動いたのにどうして決心しなかったんだ、と後悔したくなかったことがおっさんがバイオリンを学び始めるきっかけとなりました。私にとってバイオリンは、いつまで続けても絶対にプロにはなれませんし、人に披露できるようになるとは思っていませんが、これから先の時間を費やす価値が大いにあるたしなみでしょうか。

■ゲーム、映画、ドラマの音楽は素晴らしい

ゲームは、ファミコン、スーファミ、ゲームボーイ、プレステ2,3,4、ゲームキューブ、Wiiとやってきましたが、挿入曲となると新しい、古いは関係ないですね。むしろ、昔のゲームは、今よりも限られた音源にも関わらず場面を演出する豊かで力強い表現を実現しています。私にとってゲームは、ストーリーを愉しむのではなく、場面の音楽を聴きたくてストーリーを進めるようなものです。ドラクエ4が発売された当時は、ゲーム音楽のサントラCDはありませんでしたので、カセットラジカセの録音機能を使って自分でサントラテープを作っていました。ラジカセには音声入力がなくマイクでテレビからの音をひろっていたので周囲の生活音が入らないよう気を付けて録音していました。最後にはナレーションも入れていたような気がします。あのテープ、どこに行ってしまったんだろうか。ドラクエのオーケストラを初めて見て聴いたのはレーザーディスク[3]でした。ストーリーに沿って演出と演奏が融合された作品になっていてとにかく何度も何度も見ましたね。

先ほどのロマサガの動画[2]ですが、07:22が激烈涙ポイントです。近藤 薫 先生とともに水鳥 路 先生、平塚 佳子 先生の奏でる姿は戦闘曲に相応しい勇ましさがあって会心の一撃を受けました。ちなみに、このパートはロマサガ ミンストレルソングの戦闘曲ですが、プレイしたことはありませんでしたので曲目的で後日、購入しました。ドラクエ、ロマサガ以外ではファイファン6がいいですね。FFではありません。ファイファンです。先人たちはファイファンと言います。歌がない曲だけの音楽でいえばドラマや映画の挿入曲にも絶品があります。医療ドラマの医龍の挿入曲を担当なさっている澤野 弘之 先生やザ・ロック、インターステラー等の多くの洋画で作曲なさっているHans Zimmer先生の曲は、私にとってど真ん中を貫く名曲ばかりです。

■小野寺少年にとってバイオリンに繋がる経路はかなり難しかった

地方出身のためバイオリン教室はなく、身近に演奏できる人もいなかったので私にとってバイオリンに近づくきっかけはゼロでしたね。習い事としてのバイオリンは、今よりも特殊でした。音楽が好きだったら中学生になって吹奏楽部に入部すればよかったのですが、当時は、吹奏楽部は女子生徒が入るもので男子生徒は奇異な目で見られていました。男子生徒は運動部が当たり前で文化部は選べないような雰囲気でした。今はそんなことはないと思うのですが、近頃の事情はどうなのでしょうか。周囲を気にして自分の思い通りに選べないのは苦しいですね。あの時、周りに流されない強い意志があったら今になって譜読みに苦労しなかっただろうにと思ってしまいます。

■バイオリンをたしなむ近頃の小野寺おっさん

少年当時の習い事は、友達の影響が大きく自分の意思で始めたことはなかったですね。でも、レベル40を超えてようやくベギラマ程度は使えるようになった今は、自分だけの判断で誰にも相談せずに始めたものですから今までとは全然違います。アマチュアコンクールに出場することなんて全然考えていませんが、バイオリンを演奏して音を聴くことで普段とは違う気持ちに切り替わり没入する感覚を体感できています。少しでも良い演奏ができるようになるためには、とにかく辞めないことだと思っています。バイオリン教室はもちろんですが、可能な時は出張中も持参して運指の練習、自宅では電子バイオリン、平日は早めに出勤して研究室で、休日はカラオケで1人90分ウーロン茶で思いっきり、という感じです。カラオケでは、ほぼ連続運転なのでウーロン茶は最後に一気飲みです。自宅ではうさぎに気を使っていますが、外ではアコースティックで本物の感覚を愉しんでいます。いつか吹奏楽部にも入部しますかね。数年前まで10号館のフロアにはグランドピアノがあって夕方になるとどなたか演奏する様子がありました。あの感じ、とてもよかったです。工学大学なのに音楽に親しむ空間が用意されているのは意外性もあるし素敵なことだと思います。いつからかなくなってしまったのがとても残念です。誰か復活させてください。ピアノの周りに年齢立場問わず自由に楽器を持ち寄って演奏している様子は想像するだけで穏やかな気持ちになります。

今さら何年続けても絶対にプロにはなれませんが、肺活量を要する管楽器ではないバイオリンは年齢を重ねても演奏はできそうですし、いつまでも「先生」と呼べる方に教えを受けることは素敵なことだと思います。このへんの話は、私の学生当時の話題も含めてTBCラジオで渡辺 花さんと対談しましたのでYouTubeのアーカイブを視聴ください。

◆tbc東北放送公式YouTube:東北工業大学 presents TOHTECH radio

■研究と演奏は似ているところがある

バイオリンを通じて演奏のことを考えるようになってから気が付いたことがあります。仕事としている学術研究や開発は、先人の発見や理論、成果をもとにして発展させていくものです。「巨人の肩の上に立つ」という言葉は、まさにその通りです。音楽も作曲者があっても演奏者であり譜面がなければ演奏はできません。今までは、先行研究者とその後の研究者のような従属関係が作曲者と奏者にもあると思っていましたが、違う見方もできます。同じ曲でも奏者によって表現が異なり、全く違う曲に仕上げることもできるでしょうし、特定の奏者でなければ引き出せない曲の魅力もあるでしょう。よって、この場合は奏者あっての曲、ということになります。現在進んでいる数多の研究は、先人たちの功績のお蔭ではありますが、現在、未来の技術として活かされなければ意味がないともいえるでしょう。演奏されてこその曲、活かされてこその先行技術ですかね。詳しいことは分かりませんが、芸術作品は、作者が亡くなり後世になってから評価されることはありうることです。自分が生きている間に研究成果が役に立たなかったとしても未来のいつか必要としてくれるかもしれないと想像すると、今繰り返している小さな実験もとても貴重な体験ではないのかと感じます。

引用先

[1]ZARD 「揺れる想い」

[2]YouTube Orchestral SaGa

[3]ドラゴンクエスト ファンタジアビデオ

小野寺 敏幸 准教授

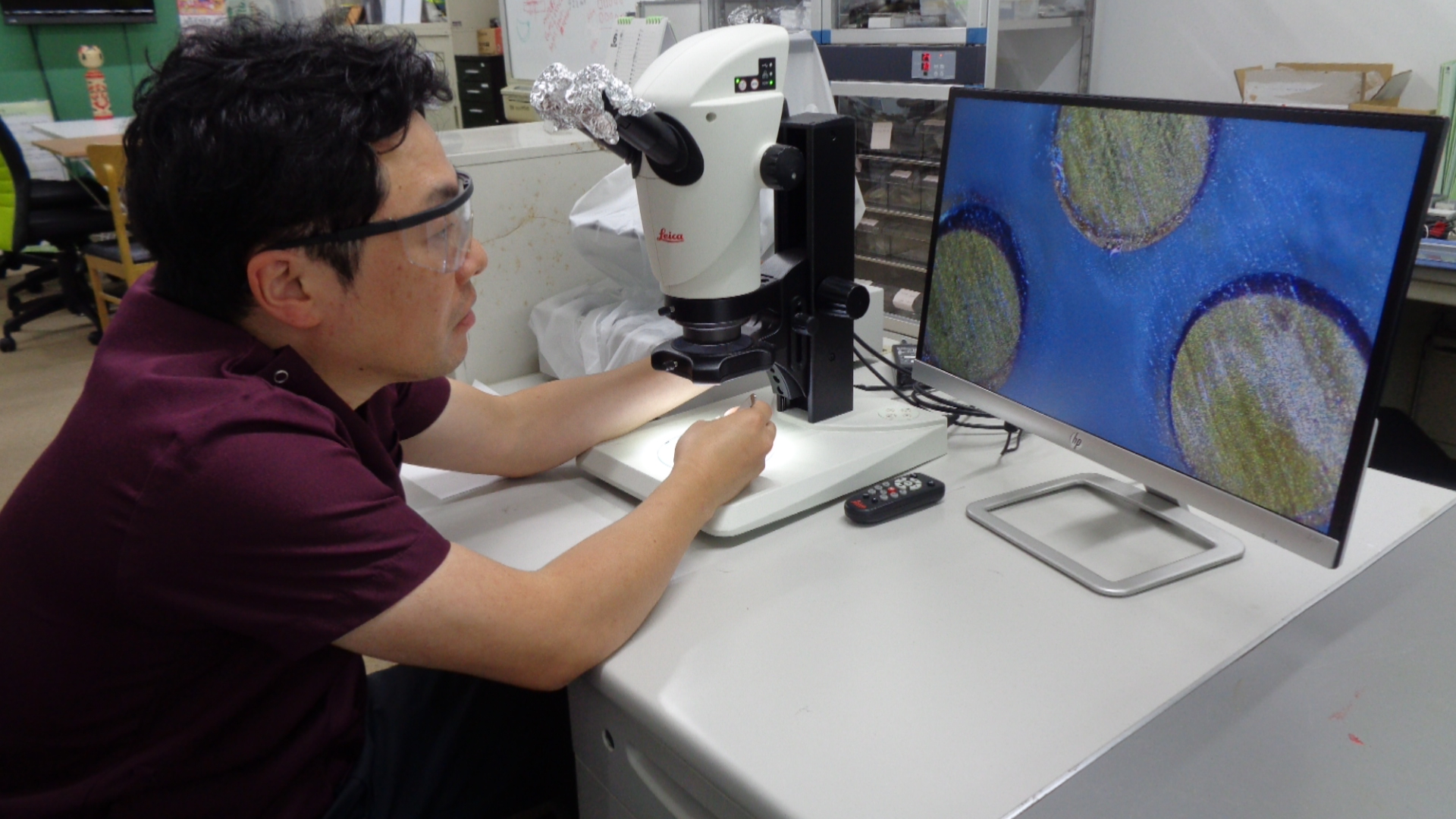

東北工業大学電子工学科(当時)、東北工業大学大学院電子工学専攻後期課程を修了後、日立化成工業株式会社に入社。2011年に本学科教員として着任し、ガンマ線計測に関わる材料、センサの開発を進めている。震災直後は、保有する放射能測定器を活用し宮城県内の農産物の残留放射能評価を数年に亘り支援してきました。

小野寺研究室

小野寺研究室では、主に医療診断分野で応用が期待できる半導体を媒体としたガンマ線センサの開発を進めています。センサ開発では、半導体材料の高純度化から結晶成長を経てセンサを組み立てるまでの全工程に関わります。また、センサの新たな応用を目指すメーカとの協力関係を構築し、実現に向けて学生と共に臨んでいます。