エルゴノミクス(人間工学)と出会って43年

VOL.017 原田 一(クリエイティブデザイン学科)

大学時代

私は1972年、九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部、福岡市)の「芸術と工学を融合させた人材の育成」という教育方針に魅せられて受験し、入学しました。

学長は千葉大学 工学部 工業意匠学科の創設に携われた小池 新二 先生でした。私は工業設計学科に所属していましが、定員30名で教育環境としてはかなり贅沢であったと思います。

実技実習では、丸のこ盤による木材の切断、旋盤による切削加工、溶接、塗装などの課題があり、ものづくりの基礎的技術を修得することが可能でした。しかし、モデル制作時に怪我をすることも当たり前でした。本学にも工作機械を備えた工場がありますが、基本的には工作機械による作業は技師に依頼するようになっており、教育現場も大きく変化しています。

入学当初、製品設計の分野を目指していましたが、3年次に当時ほとんど知られていなかったエルゴノミクス(人間工学)の分野に興味を持ち、この分野に進むことにしました。

日本人間工学会HPでは、「エルゴノミクスは働きやすい職場や生活しやすい環境を実現し、安全で使いやすい道具や機械をつくることに役立つ実践的な科学技術」であることが記されています。当時の九州芸工大のエルゴノミクスの分野では、人間の適応能力を把握したモノづくりや環境づくりを中心として、環境適応研究実験施設(当時:ホモトロンと呼んでいました、写真1)を用いた実験を行っていました。この施設では、環境(温度、湿度、気流、気圧、風速など)をコントロール可能な人工気象室を複数備えており、高温や低温環境でトレッドミル上を歩行、走行、自転車エルゴメーターを用いて、代謝量を測定したりしていました。学生時代は、ほとんど運動をしていない現在よりも健康的な生活を送っていたと思います。

写真1 環境適応研究実験施設(現在の様子で、当時より設備がグレードアップしています)

写真:本井碧博士(現長崎大学研究員)提供

最初の就職

大学院を修了後、東京の某医科大学の生理学研究室に勤務することとなり、脳の神経細胞の記憶と関わるメカニズムの研究をしていました。主に動物の神経細胞を用いた実験が中心でした。当時、記憶のメカニズムと関わる脳の可塑性の研究をリードされていた大阪大学 基礎工学部の塚原 仲晃 先生が1985年の日航機墜落事故の犠牲となり、とてもショックを受けたことを思い出します。

山崎 豊子作品の中でも傑作とされている「白い巨塔」は大学病院の現実を描いて、映画やテレビドラマでも話題となりましたが、私自身も医学部の実情を知り退職しました。

転職

運よく千葉大学 工学部 工業意匠学科の人間工学研究室に転職することができました。そのときは、本学の工業意匠学科とつながりがあることを知りませんでした。人間工学研究室では、毎年、企業との共同研究を10テーマほど実施していました。

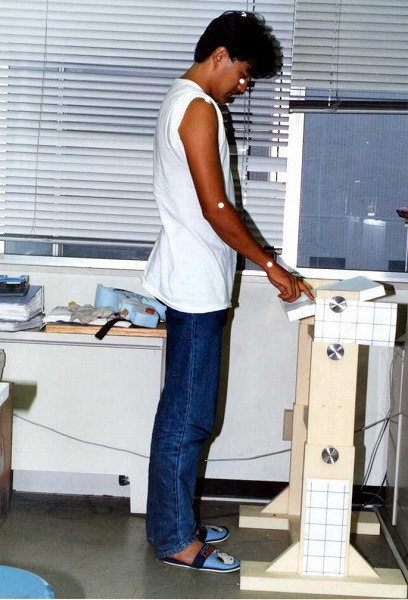

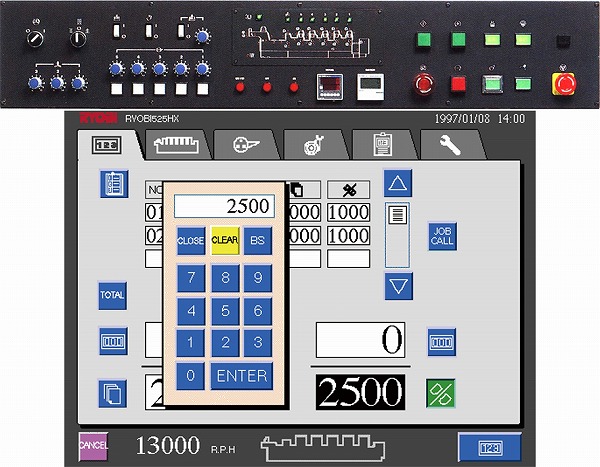

例えば、操作しやすいATMの高さや角度、キーサイズ、キー間隔を検証するための実験(写真2)、輪転機5色機の操作パネルのGUI(グラフィカルユーザインターフェース)デザイン(写真3)に関わっていました。また、パワーショベルの振動を軽減するための実験(写真4)を実施しましたが、直後の1995年、阪神・淡路大震災が発生し、某メーカーのパワーショベルが活躍したことを記憶しています。

最近ではVR(仮想現実)ゲームを楽しむため一般的に発売されており、比較的安価に入手できるようなったHMD(ヘッドマウントディスプレイ)の応用方法の研究(当時は研究用で、900万円ほど)(写真5)なども行っていました。

写真2 ATM操作画面の使いやすい高さ、角度、キーサイズなどを検証する実験

写真3 国産の輪転機5色機の操作パネルは写真(上)で示すものがほとんどでした。写真(下)はタッチパネル式を導入するためにデザインした操作画面の一例。

写真4 パワーショベルのキャビンでは作業時の振動が大きく、生理的反応や振動を計測して、振動を軽減するために必要なデータを測定する実験

写真5 最近では、特にゲームに使用されているVR技術の応用方法を探る研究に使用していたHMD(ヘッドマウントディスプレイ)

2度目の転職

2度目の転職先は本学でしたが、写真2の被験者は本学工業意匠学科に在職されていた(1977-1981)秋岡芳夫先生の甥ですので、運命的なものを感じました。

当時、エルゴノミクスに関心を持ってくれる学生も多く、履き心地のよいスノーボードブーツのデザインのため、下肢の筋電図を測定する電極を装着して、スプリングバレー泉高原スキー場で実験(ウェアの中には電極、リード線、送信機などを装着しています)を実施しました(写真6)。しかし、途中で発電機の燃料が切れて、実験を中断することも考えましたが、スキー場を運営する事務所からガソリンを分けていただくことができ、東北の人の温かさ感じました。

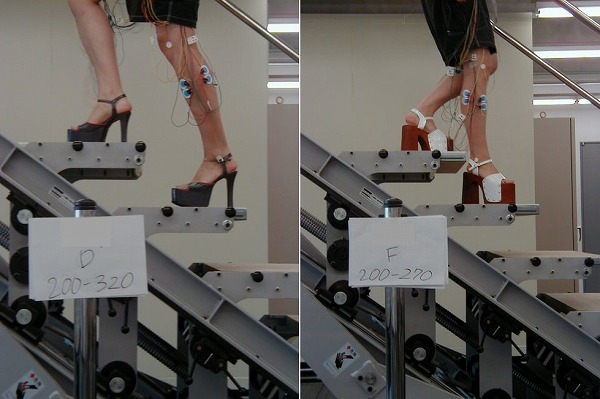

2000年頃、厚底サンダル着用による転倒や交通事故が社会問題となっていたこともあり、厚底サンダルの安定性を調べるため、階段昇降時の下肢の筋電図を測定する実験を実施しました(静岡文化芸術大学の可変階段を使用、写真7)。その後、カフェの適切な空間づくりのため、雰囲気や照明が身体へ与える影響を調べるための心拍数や血圧を測定する実験(写真8)、カーナビゲーションシステム操作時の脳活動の測定から操作プロセスの性差を比較する実験(写真9)、運転時の脳活動を測定して、若年者と高齢者の運転適性を比較する実験(写真10)、車いすによる電車への乗降体験から車いす利用者の電車乗降時の対策を検討するための研究などを行っていました(写真11)

写真6 スノーボードブーツのデザインのためにスキー場で滑走時の筋電図計測

写真7 厚底サンダルを着用時して階段昇降時の下肢筋電図測定により安定性を調べる実験

写真8 カフェの雰囲気や照明の身体への影響を調べる実験

写真9 カーナビゲーションシステム操作時の脳活動の測定

写真10 運転時の脳活動を測定して運転適性を調べる実験

写真11 車いすによる電車への乗降時の問題を見出すための体験

東日本大震災発生以降は、主に大学院生の研究テーマである「広域災害時の避難誘導方法」に関する研究をサポートしています。特に沿岸部における災害時の避難では、的確に安全な場所へ誘導する必要があり、文字やピクトグラムなどのみに依存しない誘導が重要であると考えています(写真12)。発生が予測されている南海トラフ地震により被害が想定されている浜松市沿岸域における避難方法を中心に静岡文化芸術大学とも連携して研究を進めています。

写真12 文字やピクトグラムなどのみに依存しない光の点滅による広域災害時避難誘導ユニット 左:通常時/右:非常時(大学院生 永山雅大 作成)

2015年度と2016年度は、東北歴史博物館の参加型展示構築事業の一つとして、「非円形ろくろ」を復元するため、本学金属工場技師の萩原氏の協力により制作を行っています(写真13)旧工芸指導所が発明した「非円形ろくろ」は多角形に木材を刳ることが可能で数機制作され福島県や愛知県に運ばれたとされていますが、一部の部品以外は現存していないため、復元することとなりました。

写真13 復元した「非円形ろくろ」による切削軌跡の確認

以上、私が大学生になってから関わってきたエルゴノミクスの実験や研究について大雑把ですが、紹介してきました。エルゴノミクスは、必ずしも華やかな分野ではないため、聞いたことはあっても、具体的な内容については理解されていない場合も多いと思いますが、ほとんどのものづくりや環境づくりにおいて、活用されています。今後も本学に在職中は、人間の特性を理解したものづくりや環境づくりについて、学生に伝えていくことができればと考えています。

原田 一 教授

研究分野:人間の特性を理解したものづくり、エルゴノミクス、生理人類学

原田研究室

エルゴノミクス(人間工学)を活用することによって、安全、効率的、快適なものづくりや環境づくりが可能となります。

本研究室では、玩具、家具などを中心に使いやすさの追及や身体的負担を軽減するだけでなく、人間が本来備えている能力を引き出したり、活用できるものづくりにチャレンジしています。