室内環境から安全で安心な生活を考える

VOL.001 石川 善美(安全安心生活デザイン学科)

皆さん、こんにちは。私は、安全安心生活デザイン学科の石川善美です。

このたび、東北工業大学のホームページに「つなぐ -教員から教員へ-」という教員のエッセイを連載することになり、そのトップバッターを担当することになりました。どうぞよろしくお願いします。

自己紹介をしますと、私は、仙台生まれの仙台育ちで、生粋(きっすい)の仙台っ子です。工大には25年前に赴任しました。25年というと四半世紀。今の学生さんが生まれる前から工大にいるわけですから、ずいぶん長いこと工大にお世話になっているなぁ、と自分でも改めて驚きますが、工大にはもっと前からいらっしゃる方が何人もいますから、あまり大きな顔はできません。

最初は工学部の工業意匠学科という学科(後にデザイン工学科と改称)にいましたが、平成20年のライフデザイン学部(LD学部)の開設に伴って、今は、LD学部の安全安心生活デザイン学科(SD学科、デザイン工学科の後継学科の一つ)に所属しています。SD学科は、その名前の通り、安全で安心な生活を成り立たせるためにはどんなことを考えなければならないか、について学ぶ学科です。私は、ここで「住まいの環境工学」という授業科目を担当しています。

住まいの環境工学は、分かりやすく言うと、「住み心地(すみごこち)」を通して生活の安全安心を考える学問です。「住み心地」も人によっては対象がさまざまですが、私の場合は住まいの暖かさや明るさ、静けさなどの物理的な室内環境が対象です。この室内環境を住んでいる人にふさわしいものにする(住み心地を良くする)にはどのようにしたらよいか、について教えたり研究したりしています。とくに、暑さや寒さといった温熱環境は人間の健康問題に直結するので、まさに日常生活における安全安心問題の代表的なテーマではないか、と思っています。

皆さん知っての通り、わが国は4人に1人が65歳以上という超高齢社会の真っ只中にあります。高齢者は、加齢に伴う温度感覚の低下により、暑さ寒さを衣服で調節する能力が鈍くなります。夏に、家の中にいるにもかかわらず熱中症で高齢者が救急車で運ばれる、などというのはその好例でしょう。しかし、実は、高齢者にとっては、夏の暑さよりも冬の寒さの方が圧倒的に健康リスクが高いということに注意しなければなりません。

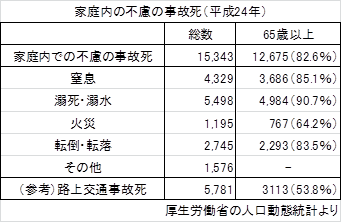

ここ数年来、テレビや新聞などで取り上げられる機会が増えているので知っている人も多いと思いますが、厚生労働省がインターネットのホームページ上に載せている人口動態統計には家庭内での不慮の事故が原因で亡くなった人数が示されています。それによれば、平成24年の1年間で約1万5000人以上の人が家庭内の不慮の事故で亡くなり、その8割が65歳以上の高齢者であることが分かっています。同じ年の路上交通事故の死亡者数が約5800人ですから、1万5000という数がどれだけ大きいか分かるでしょう。

その原因をさらに分類した内訳で見ると、食べ物の誤えんなどによる「窒息」、階段などでの「転落・転倒」があるのですが、最も多いのが「溺(でき)死・溺水」です。1年間で5500人あまりが溺死・溺水で亡くなり、その9割が65歳以上、しかも死亡時期は冬に集中しているといいます。

家の中で溺死? どこで「溺(おぼ)れる」のでしょうか? そう、場所は風呂場、浴室なのです。

これだけでもびっくりなのに、最近、もっと驚く事実が指摘されるようになりました。それは、死亡診断書を書く医師によっては「溺死・溺水」を「病死」扱いにする場合が多くあり、この数は「家庭内の不慮の事故死」には入っていないというのです。これでは危険の実態を正しく把握できないということで、「入浴中の急死」という概念で調べ直したところ、その数は、何と、1万7000人と推計されたのです。5500人でもショックなのに、その3倍以上とは!

浴室といえば、湯船にのんびりと浸(つ)かり鼻歌まじりで最も心身がリラックスできる場所なはずなのに、実は、住まいの中で最も危険な場所だったという驚くべき事実。こんな家が安全で安心な住まいであるはずがありません。これはいったい何を物語っているのでしょうか。

私は、ずいぶん昔から、東北地方の住宅を対象に、主に冬の室内環境調査を数多く行ってきています。調査の承諾をもらったお宅にお邪魔して、いろいろな場所の温度を測り、住んでいる人が、冬、どんな温度の中で暮らしているかを調べるのです。

結果は、当然のことながら、家の造りも違えば家族構成も異なり、生活の仕方もばらばらですから、どれ一つ同じ温度環境の家はありません。しかし、いくつかの重要な傾向があることに気がつきました。

それは、東北地方では、古くて大きな家ほど、家族みんなが集まる部屋(居間)しか暖房しない(これを一室暖房といいます)、暖房しても上下の温度差が大きく床付近がなかなか暖まらない、暖房を止めるとすぐ温度が下がってしまう、廊下や脱衣室にいたっては一日中外気温に近い温度になっている家が大変多い、ということでした。

とくに、暖かい部屋から急に裸で寒さにさらされる脱衣室や風呂場は問題が大きいと言えるでしょう。

温度の急激な変化が人間の健康に及ぼす影響は、一般に「ヒートショック」と呼ばれており、ここに、浴室での事故死・急死の原因の一つがあるのではないか、というのが、私を含め多くの研究者の共通した見解です。

暖かい部屋から寒い部屋に移ることで血圧が急上昇して脳出血を発症しやすいこと、また、わが国では一般に冬の風呂は比較的高い温度のお湯が好まれる傾向があり、それによって今度は血圧が低下して虚血性心疾患を発症しやすく失神を起こしてしまうことなど、循環機能が低下した高齢者はそうした症状を生じやすいのでしょう。

浴槽での失神は死につながります。WHO(世界保健機構)の調査によれば、75歳以上の浴室での溺死率は、アメリカやヨーロッパの国々に比べて日本は10倍以上だそうです。すなわち、高齢者に冬の入浴死が多いことは、わが国だけに認められる悪(あ)しき特徴のようなのです。これも驚きですね。

問題は、(もう察しがついたと思いますが)家の中にある「寒さ」です。そして、その核心は、「寒さ」を作り出す家そのものにある、と言っていいと思います。

浴室での急死を引き起こす可能性のある室内環境が、東北地方の多くの家で、冬、毎日のように起こっているという事実は、どう考えても看過できません。安全で安心な生活のために早急に改善すべきです。そのためには何をどのようにすればよいのか。これが住まいの環境工学における最大の課題なのです。

残念ながらそれを詳しく述べる字数は、もうここにはありません。続きは、住まいの環境工学の授業の中でお話しすることといたしましょう。最後まで読んでくれてありがとうございました。

石川 善美

研究分野:建築環境工学とくに室内熱空気環境の計画と評価

石川善美研究室

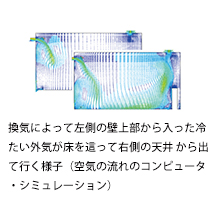

石川研究室では、人間の生活に関わるさまざまな物理的環境を、いかにして安全安心で健康的なものにするか、また、いかにして少ないエネルギーでその環境を達成し維持することができるかについて、理論的な考察とともに、実験、数値シミュレーション、調査などを通して明らかにしながら、人に優しい、地球に優しい環境デザイン手法の確立を目指しています。